安全な水道水を作り・届けるための仕組み

安全で美味しい水道水を作るための仕組み

橋本市浄水場では、『紀の川』の水を利用して水道水を作っています。

川の中には、魚や虫だけでなく、目に見えない大きさの微生物や細菌まで、さまざまな生き物が住んでいます。また、大雨が降ると、土砂が入って水が茶色く濁ることもあります。そのようなことから、一般的には地下水のほうが川の水よりもきれいで、水質も安定している「おいしい水」と言われます。しかし、川の水にも良いところがあり、流れている間に空気と混ぜられるため、地下水と比べて(※)亜硝酸帯窒素やテトラクロロエチレン等の有害物質が含まれにくい、というメリットもあります。

このページでは、川の水から、常に安全な水道水を作るための仕組みを紹介します。

紀の川 清浄時

紀の川 濁水時

※亜硝酸帯窒素:窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水などの混入によって検出されることがあります。高濃度に含まれると、特に幼児に対してメトヘモグロビン血症(酸欠状態になる)を引き起こします。

※テトラクロロエチレン:溶剤や洗浄剤として使用されることがあります。おそらくヒトに対して発がん性がある、と考えられています。

取水場

取水場では、橋本市内を流れる紀の川から水を取り込みます。ここでは、落ち葉や砂利などの大きなごみを取り除いています。

取水口

沈砂池

取水場で取り込んだ水は、導水ポンプを使用し、地下トンネル内の導水管を通って橋本市浄水場までくみ上げます。写真の導水ポンプは、ドラム缶1本を、わずか1秒間でいっぱいにできる力を持っています。

導水ポンプ(修繕のため吊り上げたところ)

導水トンネル

浄水場

浄水場全景

浄水場管理本館

橋本市浄水場に送られてきた水は、最初に、魚による水質検査を行います。下の写真は魚類飼育槽という池で、紀の川の水を使用して金魚やフナ、コイを飼っています。カメラによって24時間絶えることなく監視されており、魚たちが元気に泳いでいるときは、川の水に毒物は含まれていないと考えられます。万が一にも、魚に異常行動やへい死等の異変があった場合には、直ちに紀の川からの取水を止め、危機発生を市民の皆様へお知らせします。

魚類飼育槽

魚類飼育槽で泳ぐ金魚

魚による検査に問題がなければ、水をきれいにする処理を行っていきます。

第一工程

はじめに、着水井という池で、消毒を行いながら水の流れを整えます。また、分析装置で臭い(カビ臭)を測定し、規定値以上のカビ臭が検出される場合には、粉末活性炭を使用することで臭いの除去も行います。

着水井

ガスクロマトグラフ質量分析計

「カビ臭」と呼ばれる物質は、水質基準項目として2-メチルイソボルネオール(2-MIB)、ジェオスミンという2種類の物質が定められています。写真の装置はガスクロマトグラフ質量分析計という装置で、カビ臭物質を1ng/L(水1リットルあたり10億分の1グラム)の低濃度まで測定することができます。

第二工程

次は、濁りを除去する工程です。3種類の池を通過しながら、泥や藻類による濁りを除去していきます。

下の写真は混和池という池です。ここでは、ポリ塩化アルミニウム(PAC)という薬品を加え、かき混ぜています。PACには、濁り成分同士をひとまとまりにする効果があります。薬品と濁り成分がしっかりと混ざるように、十分な強さでかき混ぜる必要があります。

混和池

混和池内部(水を抜いて撮影)

次の写真で3つ並んだ池はフロック形成池と呼ぶ池です。この池の中で、今度はゆっくりとかき混ぜることで濁りのかたまり(「フロック」と言います)を大きく成長させ比重を高めます。成長したフロックが壊れないように、かき混ぜる速さは後になるほど遅くしていきます。

フロック形成池

そして、橋本市浄水場で最大の池である沈殿池を使って、フロックを池の底へ沈めていきます。沈殿池の大きさは、1つの池で幅10m、長さ62m、深さ3.5mあり、25mプール5~6杯分の水がゆっくり流れています。池の底に沈んだフロックはかきよせて、池の底から吸い出し、天日乾燥で水分を蒸発させた後、浄水汚泥の産業廃棄物として処分します。

沈殿池

沈殿池内部(水を抜いて撮影)

ここまでくると、ほとんどの濁りは除去されて透明な水に変わっています。しかし、細かなごみはまだ残っているため、次の工程で仕上げを行います。

沈殿池の出口

第三工程

下の写真は、ろ過池という池です。細かな砂が敷き詰められた層の中を水が通り抜ける間に、目に見えない小さなごみまで取り除きます。また、塩素消毒を行いながらろ過することで、鉄やマンガンといった金属成分も取り除きます。

ろ過池

ろ過池の模型

ろ過池を通りぬければ、水道水の完成です。

完成した水道水は、汚れが入らないように浄水場の地下にある貯水タンクに貯められ、誰も触れることができません。

監視

これまでに紹介した設備は、橋本市浄水場の中央管理室において集中監視されています。中央管理室には、水質計器室で連続測定している浄水場内の水質だけでなく、浄水場内の機械や、市内各所およそ50か所の水道施設についての水位・流量・故障等の情報が集まります。これらの情報を基に、監視員が水処理薬品注入量の調整やポンプの運転停止を行うことで、水道水を作り、市内一円に送り出しています。

中央管理室は非常に重要な施設であり、24時間365日体制で水道水の安全を守っています。

中央管理室

水質計器室

停電対策

浄水場の装置は、ほぼすべてが電気の力によって動くため、停電が発生すれば水道水を作ることも、送ることもできなくなります。そのため、停電対策として非常用発電設備を設置しています。燃料の補充なしでおよそ2日間、浄水場を運転させることが可能です。

非常用発電機

検査

水道水は、完成したばかりの浄水、市内4地点で採取した給水栓水、および紀の川の原水について、定期の水質基準項目検査を行っています。水質基準項目には法令により51項目が定められており、そのすべてに適合している水だけが、水道水として安全に飲むことのできる水です。

橋本市では、51項目のうち48項目について自主検査を行うことができ、残りの3項目については委託により検査を行っています。

分析装置の一例

検査に使用するガラス器具

検査項目や検査回数は、水質検査計画にとりまとめてホームページ上で公開しています。

水道水の安全性をより強固なものにするため、橋本市では、水質管理目標設定項目の検査も委託により毎年実施しています。近年、注目されている有機フッ素化合物(PFOS・PFOA)は、令和2年度から水質管理目標設定項目に加わりました。橋本市においても令和2年度からPFOS・PFOA検査を開始しており、これまでの間、検出されたことはありません。

安全な水道水を届けるための仕組み

安全な水道水を利用していただくための仕組みは、浄水場の中だけでは終わりません。水道水を浄水場から送り出した後も引き続き水質管理を行い、ご家庭や事業所へ届けています。

ポンプ室

送水ポンプ

浄水場外の水質管理の1つ目は、「毎日検査」です。

法令において色・濁り・消毒の残留効果を一日一回以上測定することが義務付けられています。橋本市では、紀の川の北・南それぞれについて浄水場(隅田町真土)から最も遠く離れた採水地点(高野口町大野・学文路)で上記3項目について検査を行っています。この検査は、365日欠かすことなく行います。

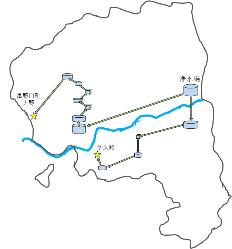

毎日検査地点

浄水場外水質管理の2つ目は、残留塩素管理です。市内各所の水道施設や給水栓について、残留塩素計による連続監視地点が8か所、定期的に採水する地点が20か所、合計28か所で残留塩素の測定を行います。そして、9箇所で追加塩素注入装置による残留塩素の調整を行っています。残留塩素は法令により、給水栓で濃度0.1mg/L以上に保つことが義務付けられています。水道水から感じられる塩素の臭い(カルキ臭)は、この残留塩素によるものであり、衛生的な水が届いていることの証であるため、安心してご利用ください。

残留塩素監視地点

このように、きれいな水道水を作り、皆様のもとへ届けるために、さまざまな仕組みがあることを紹介しました。安心して水道水をご利用いただけるよう水質管理は厳格に行っています。ただし、朝一番の水や、長期間留守にしていた後の水は、滞留により残留塩素が失われ、また、金属の成分が溶け出している可能性があるため、念のためバケツ一杯分(10リットル程度)を飲み水・料理以外の用途にご利用いただくことをお勧めします。

水質についてお気づきの点があれば、下記の問い合わせ先(上下水道部水道施設課)へご連絡ください。

橋本市 上下水道部 水道施設課

〒648-0072

和歌山県橋本市東家一丁目1番19号

電話:0736-33-2861 ファクス:0736-32-8688

問い合わせフォーム

更新日:2024年04月12日