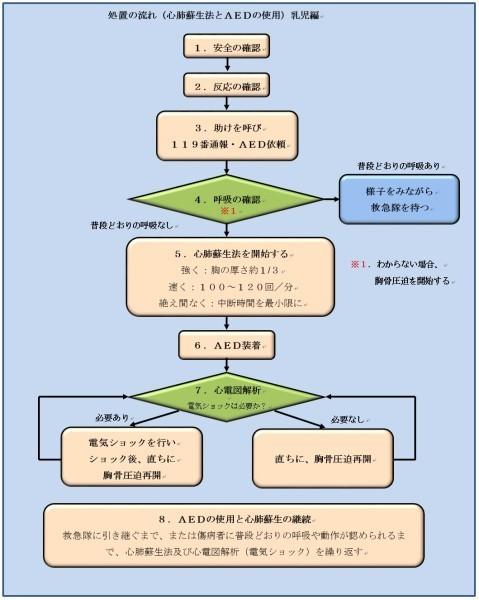

救命処置の流れ乳児編

救命処置の流れ(心肺蘇生法とAEDの使用)乳児編

1.安全の確認

2.反応の確認

3.助けを呼び119番通報・AED依頼(通信指令員の指導に従う)

4.呼吸の確認

5.心肺蘇生法を開始する(胸骨圧迫と人工呼吸)

6.AED装着

7.AEDの使用と心肺蘇生の継続

1.安全の確認

・意識がない傷病者を発見した場合、近寄る前に周囲の安全を確認します。自

分の安全を確保したうえで、傷病者を救護します。

◎ポイント

・危険がなくなる、あるいは排除できるまで、近寄ってはいけません。もし、救

護者が怪我等をした場合、救護者も傷病者になってしまうからです。

2.反応の確認

・声をかけながら反応の確認をします。反応の確認は、足の裏を刺激することも

有効です。

3.助けを呼び119番通報・AED依頼(通信指令員の指導に従う)

・助けをも求め、協力者が駆けつけたら、「あなたは119番へ通報してください」

「あなたはAEDを持ってきてください」と具体的に依頼します。

◎ポイント

・協力者が誰もおらず、救助者が一人の場合には、まず自分で119番通報

をしてください。また、近くにAEDがあることがわかっている場合には、AED

を取りに行ってください。

・応急手当の手順がわからない場合でも、119番通報をすれば、通信指令

員が呼吸の確認等の手順を指導してくれます。

4.呼吸の確認

・傷病者が「普段どおりの呼吸」をしているかどうかを確認します。

・10秒以内で傷病者の胸や腹部の上がり下がりを見て、「普段どおりの呼吸」を

しているか判断します。

・反応はないが、「普段どおりの呼吸」がある場合は、様子を見ながら応援や救

急車の到着を待ちます。

◎ポイント

次のいずれかの場合には、「普段どおりの呼吸なし」と判断します。

・胸や腹部の動きがない場合。

・約10秒間確認しても呼吸の状態がよくわからない場合(自信が持てない場

合)。

5.心肺蘇生法を開始する(胸骨圧迫と人工呼吸)

ア.胸骨圧迫

・傷病者に「普段どおりの呼吸」がない場合、あるいはその判断に自信が持て

ない場合には、心停止と判断し、直ちに胸骨圧迫を開始します。

・圧迫の部位は、両乳頭を結ぶ線の少し足側を目安とした胸骨の下半分です。

・胸骨圧迫は指2本で行います。

・1分間に100~120回のテンポで連続して絶え間なく圧迫します。

・圧迫の深さは、胸の厚さの約3分の1を目安として、強く、速く、絶え間なく圧迫

します。乳児だからといって、弱く圧迫しては十分な効果は得られません。

イ.人工呼吸

・胸骨圧迫を30回連続して行った後、気道確保を実施して人工呼吸を2回行い

ます。

・気道確保の際に、極端に頭を後屈させるとかえって空気の通り道を塞ぐこと

になりますので気をつけましょう。

・乳児の大きさでは、口対口人工呼吸を実施することが難しい場合がありま

す。この場合は、乳児の口と鼻を同時に自分の口で覆う口対口鼻人工呼吸

を行います。

・胸骨圧迫を30回連続して行った後に、人工呼吸を2回行う組合わせを救急隊

員と交代するまで絶え間なく続けます。

6.AED装着

・乳児にも、AEDは使用できます。

・AED本体に成人用と小児用の2種類の電極パッドが入っている場合や成人用

モードと小児用モードの切り替えがある場合には、小児用の電極パッドや小児

用モードで使用してください。AED本体に小児用の電極パッドが入っていない

場合や成人用モードと小児用モードの切替えがない場合には、入っている電

極パッドを使用してください。

・電極パッドを貼る位置は、電極パッドに表示されている絵に従います。

・小児用の電極パッドがなく、成人用の電極パッドを使用する際にはパッド同士

が接触しないように工夫が必要です。

・電気ショックを行ったら、直ちに胸骨圧迫を再開します。

7.AEDの使用と心肺蘇生の継続

・心肺蘇生を再開して2分ほど経ったら、再び、AEDが自動的に心電図の解析を

行います。音声メッセージに従って傷病者から手を離し、周りの人も傷病者か

ら離れます。以後は、心肺蘇生とAEDの使用の手順を、約2分間おきに救急隊

員と交代するまで繰り返します。

更新日:2022年07月26日