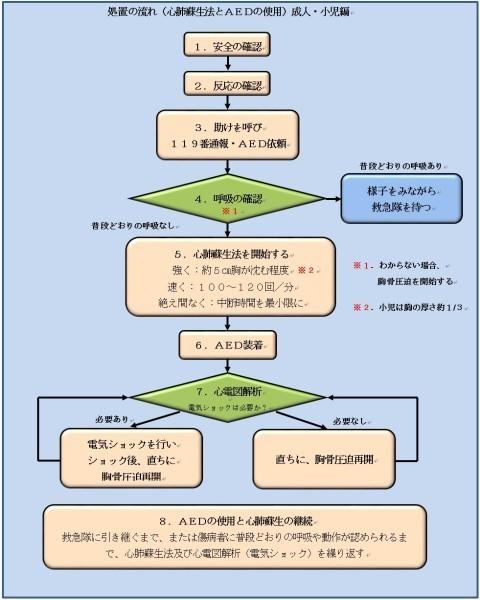

救命処置の流れ成人・小児編

処置の流れ(心肺蘇生法とAEDの使用)成人・小児編

1.安全の確認

2.反応の確認

3.助けを呼び119番通報・AED依頼(通信指令員の指導に従う)

4.呼吸の確認

5.心肺蘇生法を開始する(胸骨圧迫と人工呼吸)

6.AED装着

7.AEDの使用と心肺蘇生の継続

1.安全の確認

・誰かが突然倒れるところを目撃したり、倒れているところを発見した場合には、

近寄る前に周囲の安全を確認します。自分の安全を確保したうえで、傷病者を

救護します。

◎ポイント

・危険がなくなる、あるいは排除できるまで、近寄ってはいけません。もし、救

護者が怪我等をした場合、救護者も傷病者になってしまうからです。

2.反応の確認

・傷病者の耳もとで「大丈夫ですか」または「もしもし」と大声で呼びかけながら、

肩をやさしくたたき、反応の確認をします。

◎ポイント

・呼びかけなどに対して目を開ける等の動作がなければ「反応なし」と判断し

ます。

・けいれんのような全身がひきつるような動きは「反応なし」と判断します。

・反応があれば、傷病者の訴えを聴き、必要な応急手当を行います。

・反応がない場合やその判断に自信が持てない場合には、心停止の可能性

があります。大きな声で「誰か来て!人が倒れています!」と助けを求めま

す。

3.助けを呼び119番通報・AED依頼(通信指令員の指導に従う)

・助けを求め、協力者が駆けつけたら、「あなたは119番へ通報してください」「あ

なたはAEDを持ってきてください」と具体的に依頼します。

◎ポイント

・協力者が誰もおらず、救助者が一人の場合には、まず自分で119番通報を

してください。また、近くにAEDがあることがわかっている場合には、AEDを

取りに行ってください。

・応急手当の手順がわからない場合でも、119番通報をすれば、通信指令員

が呼吸の確認等の手順を指導してくれます。

4.呼吸の確認

・傷病者が「普段どおりの呼吸」をしているかどうかを確認します。

・10秒以内で傷病者の胸や腹部の上がり下がりを見て、「普段どおりの呼吸」を

しているか判断します。

・反応はないが、「普段どおりの呼吸」がある場合は、様子を見ながら応援や救

急車の到着を待ちます。

◎ポイント

次のいずれかの場合には、「普段どおりの呼吸なし」と判断します。

・胸や腹部の動きがない場合

・約10秒間確認しても呼吸の状態がよくわからない場合(自信が持てない場

合)

5.心肺蘇生法を開始する(胸骨圧迫と人工呼吸)

ア.胸骨圧迫

・傷病者に「普段どおりの呼吸」がない場合、あるいはその判断に自信が持て

ない場合には、心停止と判断し、直ちに胸骨圧迫を開始します。胸骨圧迫に

よって、全身に血液を送ることが期待できます。胸の左右真ん中にある胸骨

の下半分を、重ねた両手で強く、速く、絶え間なく圧迫します。

・胸骨下半分に、片方の手の付け根を置きます。

・他方の手をその手の上に重ねます。両手の指を互いに組むと、より力が集中

します。

・両肘をまっすぐに伸ばして手の付け根の部分に体重をかけ、傷病者の胸と垂

直になるよう心がけ、胸が約5センチメートル沈むまでしっかり圧迫します。

・1分間に100~120回の速いテンポで連続して絶え間なく圧迫します。

・圧迫と圧迫の間(圧迫を緩めるとき)は、十分に力を抜き、胸が元の高さに戻

るようにします。

・小児には、両手または体格に応じて片手で、胸の厚さの約3分の1が沈むまで

しっかり圧迫します。

◎ポイント

・約5センチメートルは、単三電池の長さとほぼ同じです。

・心肺蘇生を行っている間は、AEDの使用や人工呼吸を行うための時間以外

は、胸骨圧迫をできるだけ中断せず、絶え間なく続けることが大切です。

イ.人工呼吸

・30回の胸骨圧迫が終わったら、直ちに気道を確保し人工呼吸を行います。

a.気道確保(頭部後屈あご先挙上法:とうぶこうくつあごさききょじょうほう)

・傷病者ののどの奥を広げて空気を肺に通しやすくします(気道の確保)

片手を額に当て、もう一方の手の人差し指と中指の2本をあご先(骨のある硬

い部分)に当てて、頭を後ろにのけぞらせ(頭部後屈)、あご先を上げます(あ

ご先挙上)。

◎ポイント

・指で下あご(骨の部分)を指を当て、口が閉じないように添える程度としま

す。

b.人工呼吸(口対口人工呼吸)

・気道を確保したまま、額に当てた手の親指と人差し指で傷病者の鼻をつまみ

ます。

・口を大きく開けて傷病者の口を覆い、空気が漏れないようにして、息を約1秒

かけて吹き込みます。傷病者の胸が上がるのを確認します。

・いったん口を離し、同じ要領でもう1回吹き込みます。

◎ポイント

・2回の吹き込みで、いずれも胸が上がるのが理想ですが、もし、胸が上がら

ない場合でも、吹き込みは2回までとし、すぐに胸骨圧迫を再開します。

・人工呼吸をしている間は胸骨圧迫が中断しますが、その中断時間は可能な

限り短くします。

・傷病者の顔面や口から出血している場合や、口と口を直接接触させて口対

口人工呼吸を行うことがためらわれる場合には、人工呼吸を省略し、胸骨

圧迫のみを続けます。

c.心肺蘇生(胸骨圧迫と人工呼吸)の継続

・胸骨圧迫を30回連続して行った後に、人工呼吸を2回行います。

・この胸骨圧迫と人工呼吸の組み合わせ(30:2のサイクル)を、救急隊員と交

代するまで絶え間なく続けます。

・人工呼吸ができない場合には、胸骨圧迫のみを行います。

◎ポイント

・救助者が2人いる場合には、疲労により胸骨圧迫の質が低下しないよう、1

~2分間程度を目安に交代して下さい。

6.AED装着

・AEDが届いたらすぐにAEDを使う準備を始めます。

ア.AEDを傷病者の近くに置く。

イ.AEDの電源を入れる。

・AED本体のふたを開け、電源ボタンを押します。(ふたを開けると自動的に電

源が入る機種もあります)

◎ポイント

・基本的に、AEDのガイダンスに従うことで、使用可能となります。

ウ.電極パッドを貼る。

・傷病者の衣服を取り除き、胸をはだけます。

・電極パッドの袋を開封し、電極パッドをシールからはがし、粘着面を傷病者の

胸の肌にしっかりと貼り付けます。

・機種によっては、電極パッドのケーブルを接続するために、ケーブルのコネク

タをAED本体の差込口(点滅している)に差し込むものがあります。

◎ポイント

・AED本体に成人用と小児用の2種類の電極パッドが入っている機種や成人

用モードと小児用モードの切替えがある機種があります。その場合には、小

学生以上(小学生を含む)には成人用の電極パッド(成人用モード)を使用

し、未就学児には小児用の電極パッド(小児用モード)を使用してください。

小学生以上には、小児用の電極パッド(小児用モード)は使用しないでくだ

さい。

・電極パッドは、胸の右上(鎖骨の下)及び胸の左下側(脇の5~8センチメー

トル下)の位置に貼り付けます。(貼り付ける位置は電極パッドに絵で表示さ

れていますので、それに従って下さい。)

・電極パッドを貼り付ける際にも、できるだけ胸骨圧迫を継続してください。電

極パッドは、肌との間にすき間を作らないよう、しっかりと貼り付けます。アク

セサリーなどの上から貼らないように注意します。

エ.心電図の解析

・電極パッドを貼り付けると“体に触れないでください”などと音声メッセージが

流れ、自動的に心電図の解析が始まります。このとき、AED操作者は「み

なさん、離れて!!」と注意を促し、誰も傷病者に触れていないことを確認し

ます。

・AEDは、電気ショックを行う必要があると解析した場合には“ショックが必要で

す”、必要がないと解析した場合には“ショックは不要です”などの音声メッ

セージを流します。

・“ショックは不要です”といった音声メッセージの場合は、救助者は直ちに胸骨

圧迫を再開します。

オ.電気ショック

・AEDが、電気ショックが必要と解析した場合は、“ショックが必要です”といった

音声メッセージとともに自動的にエネルギーの充電を始めます。充電には数

秒かかります。

・充電が完了すると、“ショックボタンを押して下さい”といった音声メッセージと

ともに、ショックボタンが点灯して、充電完了の連続音が出ます。

・AEDの操作者は、「ショックを行います。みなさん、離れて!!」と注意を促

し、誰も傷病者に触れていないことを確認して、ショックボタンを押します。

◎ポイント

・AED操作者は、ショックボタンを押す際は、必ず自分も傷病者から離れ、誰

も傷病者に触れていないことを確認します

・電気ショックによって、傷病者の腕や全身の筋肉がけいれんしたように一

瞬ビクッと動きます。

カ.心肺蘇生の再開

・電気ショックを行ったら、直ちに胸骨圧迫を再開します。

◎ポイント

・AEDを使用する場合でも、AEDによる心電図の解析や電気ショックなど、や

むを得ない場合を除いて、胸骨圧迫の中断をできるだけ短くすることが大切

です。

7.AEDの使用と心肺蘇生の継続

・心肺蘇生を再開して2分ほど経ったら、再び、AEDが自動的に心電図の解析を

行います。音声メッセージに従って傷病者から手を離し、周りの人も傷病者か

ら離れます以後は、心肺蘇生とAEDの使用の手順を、約2分間おきに救急隊員

と交代するまで繰り返します。

■心肺蘇生を中止してもよい場合

・医師または救急隊が到着し、絶え間ない胸骨圧迫を交代することができると

き

・救助者自身の安全の確保が困難になったとき【疲労や危険が迫るなど】

・傷病者が普段どおりの呼吸をし始める、あるいは目を開ける、体を動かすな

ど見られる場合は「反応がある」とみなし中止します。

更新日:2022年07月13日