伊勢(大和)街道道標石

伊勢(大和)街道 道標石(いせ〔やまと〕かいどう どうひょういし)

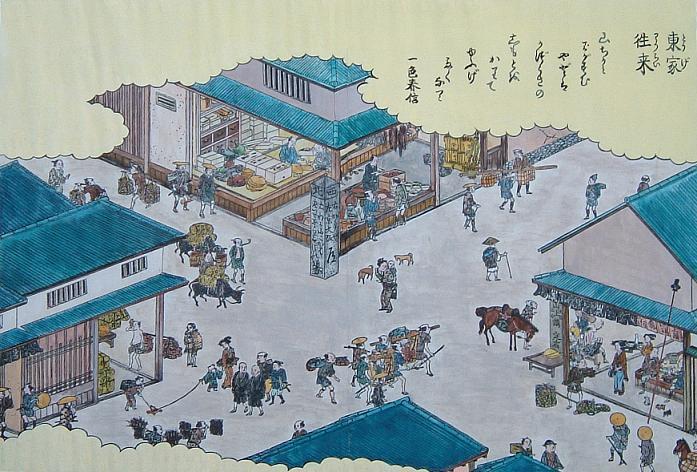

東家四つ辻道標

伊勢(大和)街道は江戸時代はじめに紀伊徳川藩が成立すると、江戸への参勤交代や三重県の松阪周辺の紀伊藩領への道として重要な街道となりました。その名残は市内に残る道標に「いせ」の文字が残ることからもうなずけます。伊勢(大和)街道は和歌山城下京橋北詰を基点に紀の川に沿って東へ進み、船戸で紀の川をわたり、橋本、五條を経て高見峠を越えて伊勢の松阪に至る街道です。また、和歌山から1里ごとに松が植えられ、「一里松」と呼ばれて街道を行き交う旅人の距離の目印となりました。橋本市内では高野口町名古曽に10里松、橋本に11里松、隅田町中島に12里松がありましたが、これらはいずれも現存せず、ただ、橋本に残る11里松の切株のみが当時をしのぶ縁となっています。道標は東家の高野街道との交差点「東家四辻」、橋本、古佐田に残り、かつての面影を残しています。

江戸時代の書物『紀伊名所図会』に描かれた「東家の往来」に彩色したもの

古佐田道標

橋本道標

更新日:2013年10月22日