○橋本市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の証明に関する要綱

令和5年5月11日

告示第91号

橋本市パートナーシップの宣誓の証明に関する要綱(令和4年橋本市告示第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市人権尊重の社会づくり条例(平成18年橋本市条例第5号)の理念に基づき、あらゆる人権侵害をなくし、市民一人ひとりがお互いに人格や多様性を認め合い、すべての人の人権が尊重される社会の実現に寄与するため、パートナーシップ・ファミリーシップ関係にある旨の宣誓(以下「パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓」という。)の証明を市が行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

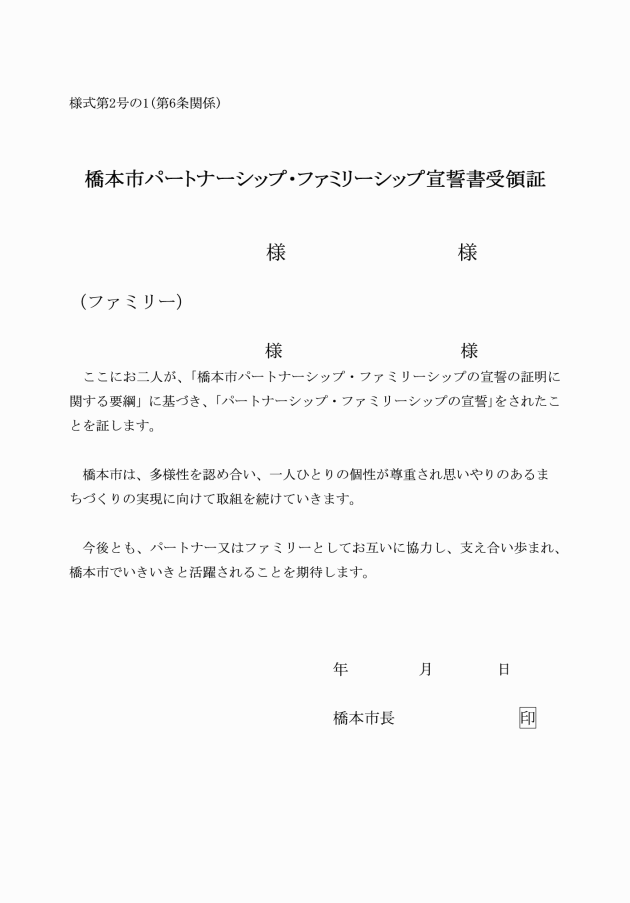

第2条 この告示において「パートナーシップ・ファミリーシップ関係」とは、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し合うことを約した二者の関係をいう。この場合において、双方又は一方に子又は親その他市長が認める者(以下「子又は親等」という。)がおり、かつ、当該子又は親等を家族とすることを双方が約したときは、当該子又は親等を含めた関係をいう。

2 この告示において「連携自治体」とは、橋本市が加入するパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークを構成する自治体をいう。

(一般原則)

第3条 市は、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の証明に係る事務の執行に当たっては、この告示の趣旨を尊重し、パートナーシップ・ファミリーシップ関係にある当事者に十分に配慮するものとする。

(宣誓の要件)

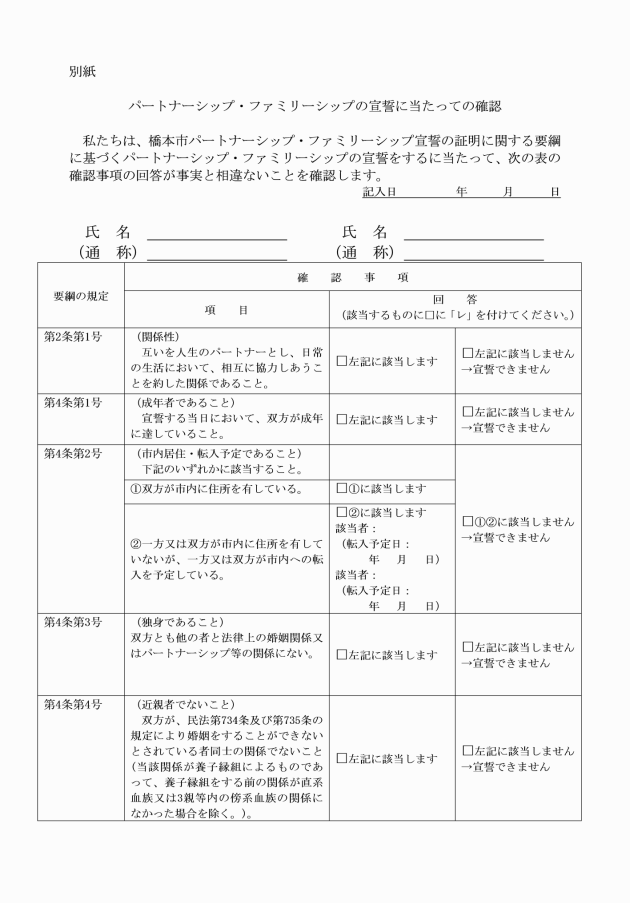

第4条 パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓は、次の各号のいずれにも該当する者が行うことができる。

(1) 双方が成年に達していること。

(2) 双方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。

(3) 双方が現に婚姻をしておらず、かつ、現に当該パートナーシップ・ファミリーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ・ファミリーシップ関係にないこと。

(4) 双方が民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと(当該関係が養子縁組によるものであって、養子縁組をする前の関係が直系血族又は3親等内の傍系血族の関係になかった場合を除く。)。

(宣誓の方法)

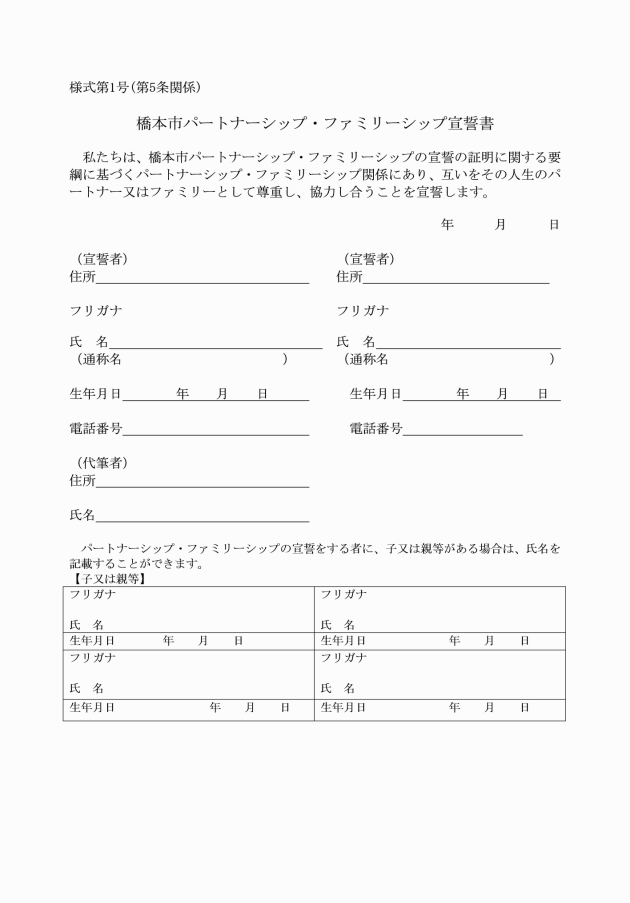

第5条 パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓は、双方が橋本市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に所定の事項を自署し、次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行うものとする。この場合において、当該宣誓をしようとする者は、あらかじめ宣誓をする日時等について市と調整を行わなければならない。

(1) 双方の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(2) 双方又は一方が市内に住所を有していないときは、その者が市内への転入を予定していることが分かる書類

(3) 双方が現に婚姻をしていないことを証明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の宣誓をしようとする者の一方又は双方が宣誓書に自署することができないときは、市職員及び宣誓をしようとする者の立会いの下で代筆させることができるものとする。

3 第1項の宣誓をしようとする者は、宣誓書を提出する際、それぞれ本人であることを明らかにするため、次に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) その他官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類

4 第1項の宣誓をしようとする者に氏名を使用し難い特別の事情があると認められるときは、氏名に代えて通称(氏名以外の呼称であって社会生活上通用していると認められるものをいう。)を使用することができるものとする。ただし、宣誓書別紙の氏名欄については、この限りでない。

(子又は親等に関する記載)

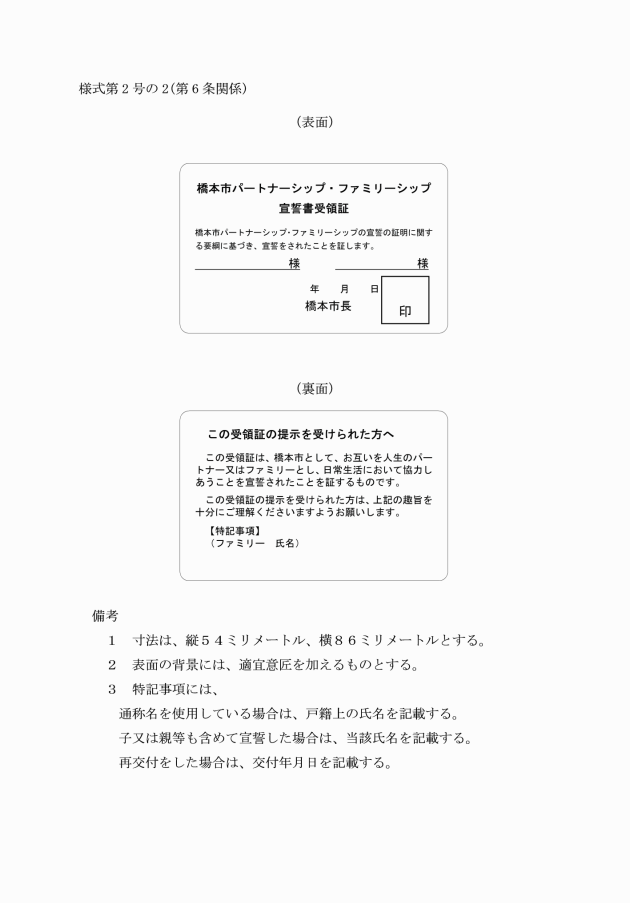

第7条 パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をしようとする者の一方又は双方に子又は親等がいる場合であって、受領証に子又は親等の氏名を記載することを希望するときは、第5条第1項の宣誓書に当該子又は親等の氏名を記入し、当該子又は親等との関係性がわかる書類を添えて市長に提出するものとする。

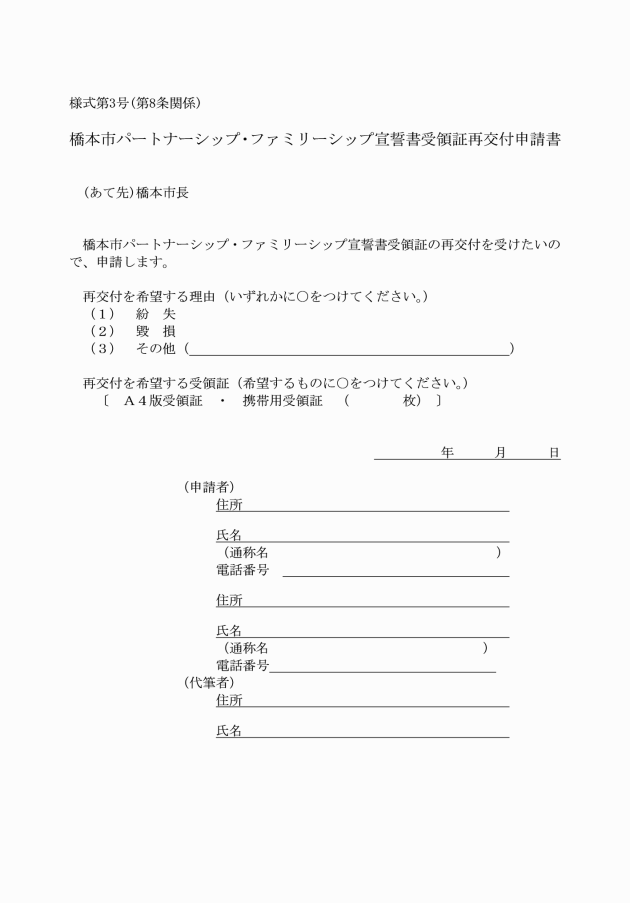

(受領証の再交付)

第8条 受領証の交付を受けた者が当該受領証の紛失、毀損等の事情により受領証の再交付を希望するときは、橋本市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

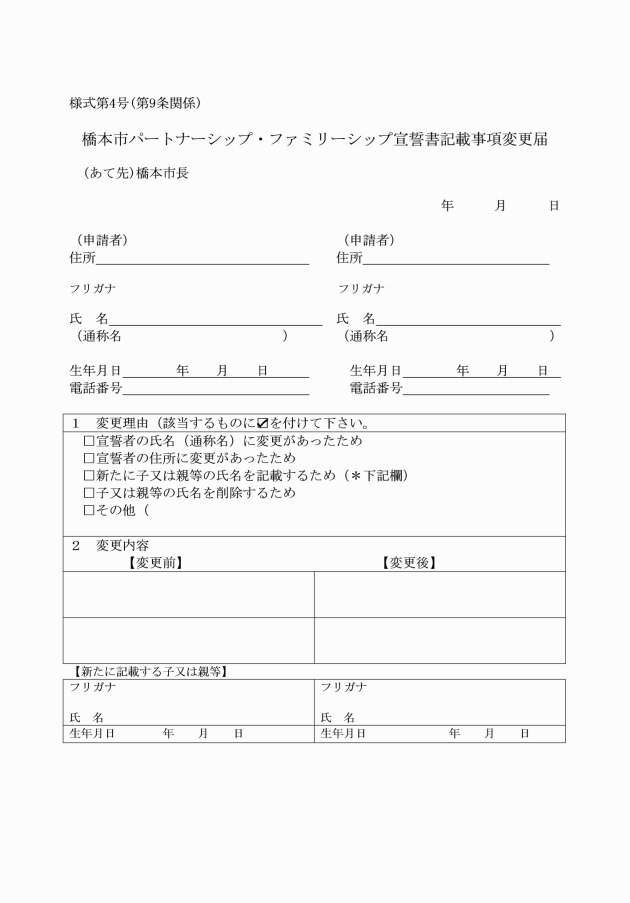

(宣誓内容の変更)

第9条 宣誓者は、宣誓書の記載内容に変更があったときは、速やかに、変更の事実が確認できる書類を添えて、橋本市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書記載事項変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)により、市長に届け出なければならない。

2 15歳以上の子又は親等が受領証から氏名を削除したいときは、宣誓者の同意なしに自ら前項の変更届を提出することができる。

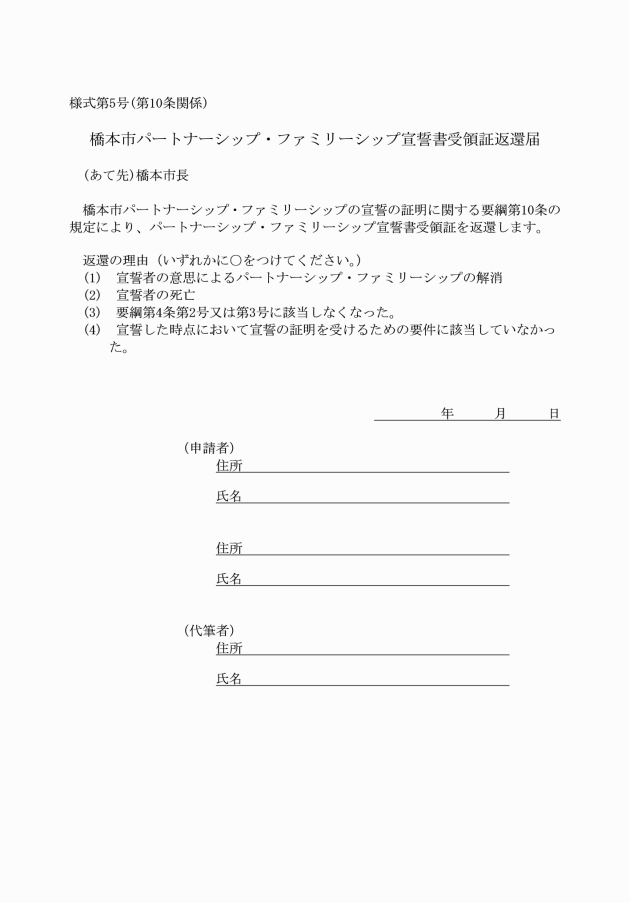

(1) パートナーシップ・ファミリーシップ関係が解消されたとき。

(2) 一方が死亡したとき。

(4) 宣誓書を提出した時点において第4条各号に該当していなかったことが判明したとき。

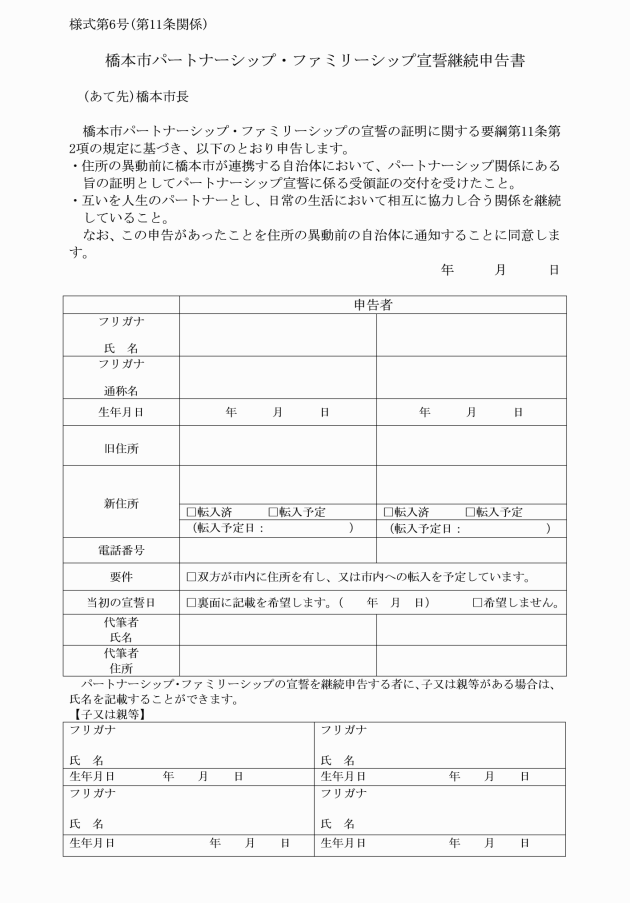

(他の自治体と連携を図る場合の取扱い)

第11条 パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をしようとする者は、転出地の連携自治体においてパートナーシップ宣誓に係る受領証又はそれに類するものの交付を受けているときは、第5条の規定による宣誓をしたものとみなして、受領証の交付を受けることができる。

(1) 転出地の連携自治体が交付したパートナーシップ宣誓に係る宣誓書受領証又はそれに類するもの

(2) 双方の法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(3) 双方又は一方が市内に住所を有していないときは、その者が市内への転入を予定していることが分かる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 第2項の規定による申告は、当該申告があった旨を市長が転出地の連携自治体に通知することについて、継続申告者の双方が同意する場合に限り行うことができる。

5 市長は、第2項の規定による申告があった場合は、遅滞なく転出地の連携自治体に通知しなければならない。

(補則)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の橋本市パートナーシップの宣誓の証明に関する要綱に基づく宣誓者は、この告示の規定に基づく宣誓者とみなす。

附則(令和6年8月23日告示第154号)

この告示は、令和6年8月23日から施行する。

附則(令和6年11月1日告示第172号)

この告示は、令和6年11月1日から施行する。