○橋本市教育・保育給付認定及び保育の利用に関する条例施行規則

平成26年9月30日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市教育・保育給付認定及び保育の利用に関する条例(平成26年橋本市条例第59号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、教育・保育給付認定及び保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 小学校就学前子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。

(2) 認定こども園 法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。

(3) 幼稚園 法第7条第4項に規定する幼稚園をいう。

(4) 保育所 法第7条第4項に規定する保育所をいう。

(5) 教育・保育給付認定 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定をいう。

(6) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(7) 支給認定証 法第20条第4項に規定する支給認定証をいう。

(8) 教育・保育給付認定の有効期間 法第21条に規定する教育・保育給付認定の有効期間をいう。

(9) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(10) 特定地域型保育事業 法第43条第3項に規定する特定地域型保育事業をいう。

(11) 特定地域型保育事業者 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。

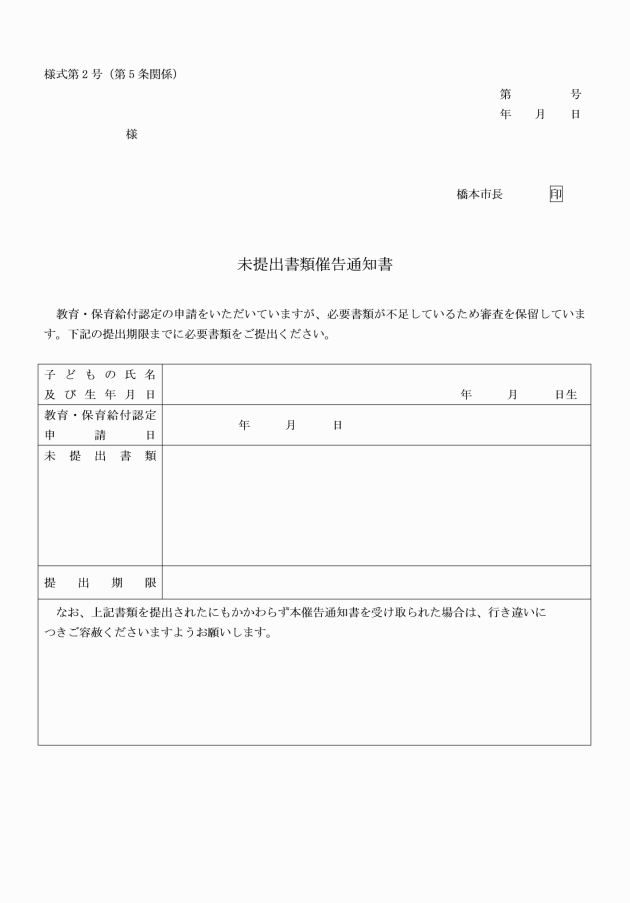

2 前項の申請書には、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)の区分に係る認定(以下それぞれ「2号認定」又は「3号認定」という。)を受けようとする場合は、その事由を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定(以下「1号認定」という。)を受けようとする保護者は、申請書を特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。

4 2号認定及び3号認定を受けようとする保護者は、申請書を特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。

5 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、前2項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、市長に当該申請書を送付しなければならない。

(保育を必要とする子どもの認定事由の添付書類)

第4条 前条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第4条第1号については、保護者のいずれもの就労状況がわかるもの。居宅以外で労働することを常態としていること、又は居宅内で保育を必要とする子どもと離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていることがわかるもの

(2) 条例第4条第2号については、妊娠していること又は出産予定日若しくは出産日がわかるもの

(3) 条例第4条第3号については、疾病若しくは負傷又は精神若しくは身体に障がいを有していることがわかるもの

(4) 条例第4条第4号については、同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していることがわかるもの

(5) 条例第4条第5号については、災害復旧作業に当たっていることがわかるもの

(6) 条例第4条第6号については、求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていることがわかるもの

(9) 条例第4条第11号については、育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であるとわかるもの

教育・保育給付認定区分 | 支給要件 |

1号認定 (教育標準時間認定) | 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難でないもの |

2号認定 (保育認定) | 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの |

3号認定 (保育認定) | 満3歳未満の小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの |

保育必要量 | 認定事由 | 認定基準 (認定事由にかかる時間等) | |

保育標準時間 | 1日11時間まで、1月当たり212時間を超えて275時間(最大292時間)まで | 条例第4条第1号(保護者の就労) | 1日6時間以上かつ月20日以上、又は月120時間以上 |

条例第4条第4号(同居又は長期入院等している親族の介護又は看護) | 1日6時間以上かつ月20日以上、又は月120時間以上 | ||

条例第4条第7号(保護者の就学) | 1日6時間以上かつ月20日以上、又は月120時間以上 | ||

条例第4条第8号(保護者の就学) | 1日6時間以上かつ月20日以上、又は月120時間以上 | ||

保育短時間 | 1日8時間まで、1月当たり平均200時間(最大212時間)まで | 条例第4条第1号(保護者の就労) | 1日3時間以上かつ月16日以上 |

条例第4条第4号(同居又は長期入院等している親族の介護又は看護) | 1日3時間以上かつ月16日以上 | ||

条例第4条第7号(保護者の就学) | 1日3時間以上かつ月16日以上 | ||

条例第4条第8号(保護者の就学) | 1日3時間以上かつ月16日以上 |

(優先利用の基準となる添付書類)

第7条 優先利用の基準となる添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第6条第1号については、橋本市ひとり親家庭医療費を受給していることがわかるもの

(2) 条例第6条第2号については、生活扶助を受給していることがわかるもの

(3) 条例第6条第3号については、保護者の失業及び当該保護者等が速やかに就労することが必要な世帯に属していることがわかるもの

(4) 条例第6条第4号については、児童虐待又は配偶者からの暴力を受けている若しくは受けるおそれがあることがわかるもの

(5) 条例第6条第5号については、保育を必要とする子どもが障がいを有しているとわかるもの

(6) 条例第6条第6号については、保護者が育児休業後に復職し、又は復帰する予定であるとわかるもの

(7) 条例第6条第7号については、利用しようとする特定教育・保育施設等(幼稚園を除く。以下この号において同じ。)が、現に兄弟姉妹を受け、又は受けようとする特定教育・保育施設等と同一であるとわかるもの

(8) 条例第6条第8号については、特定地域型保育事業による保育を受けていたことがわかるもの

(優先利用の調整)

第8条 市長は、保育を必要とする子どもが次に掲げる事由に該当する場合は、優先利用を調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が優先利用を調整することが適当であると認める状態にあること。

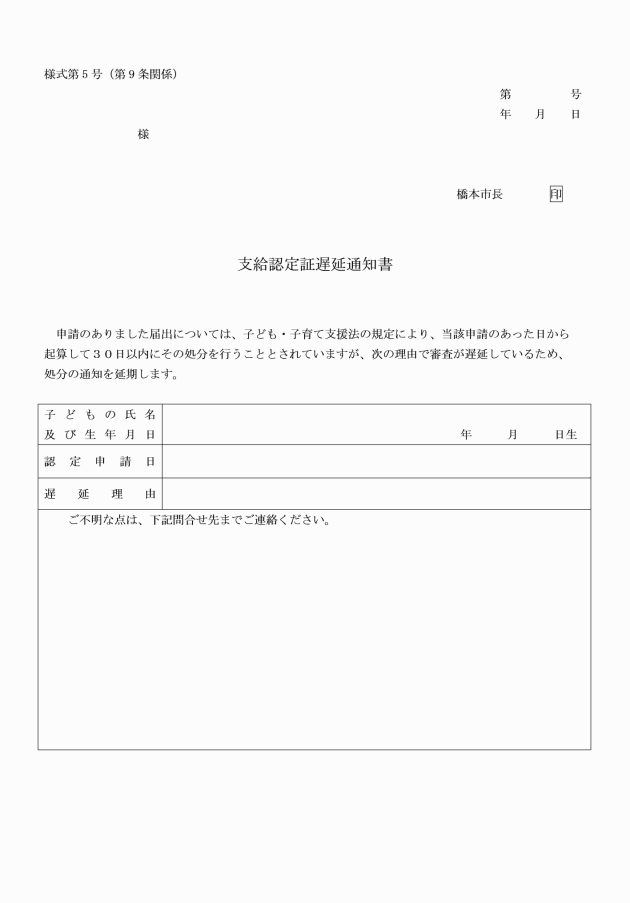

(支給認定証の交付等)

第9条 市長は、法第20条第4項の規定により教育・保育給付認定を行ったときは、保護者に支給認定証(様式第3号)を交付しなければならない。

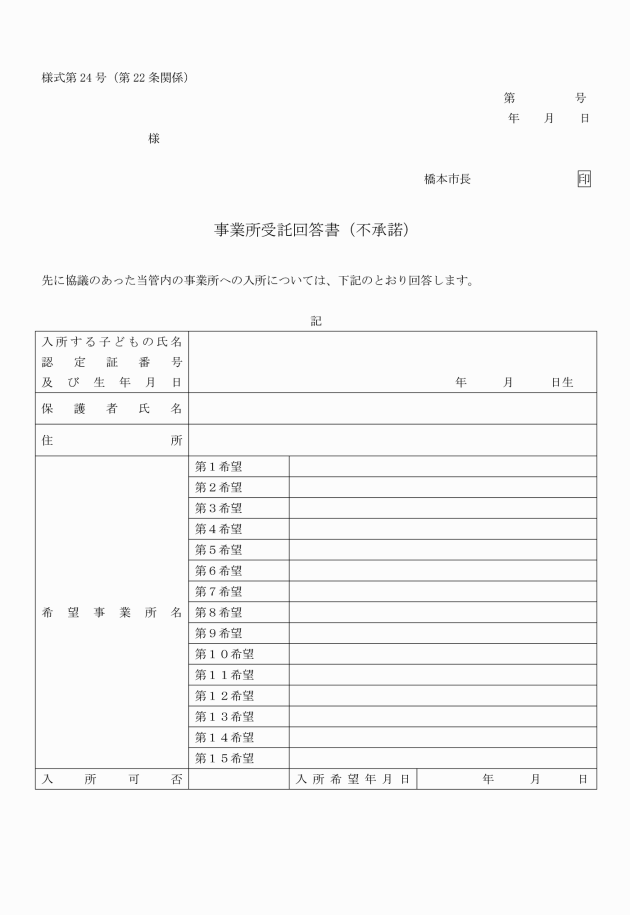

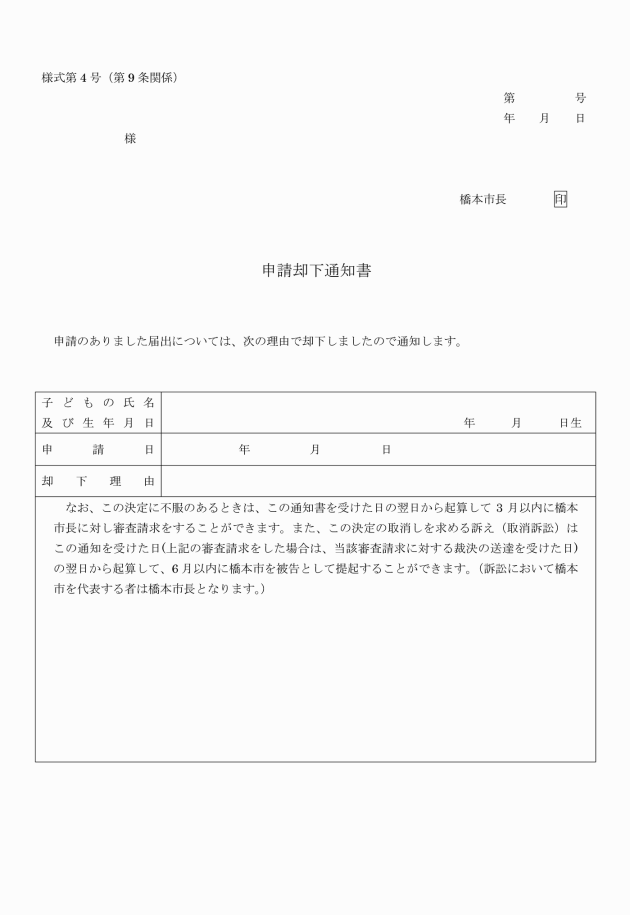

2 市長は、法第20条第5項の規定により教育・保育給付認定を行うことができない場合は、その旨を申請却下通知書(様式第4号)により保護者へ通知するものとする。

4 市長は、第3条第3項の規定により申請された場合の支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができるものとする。

(1) 第5条に規定する1号認定に該当する小学校就学前子ども 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

イ 前号に掲げる期間

ロ 効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

イ 第2号に掲げる期間

ロ 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

イ 第2号に掲げる期間

ロ 効力発生日から当該保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

イ 条例第4条第11号に掲げる事由が終了する日までの期間

ロ 当該小学校就学前子どもの弟妹が1歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間

イ 前号に掲げる期間

ロ 第3号ロに掲げる期間

イ 第8号に掲げる期間

ロ 第4号ロに掲げる期間

イ 第8号に掲げる期間

ロ 第5号ロに掲げる期間

イ 条例第4条第11号に掲げる事由が終了する日までの期間

ロ 当該小学校就学前子どもの弟妹が1歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間

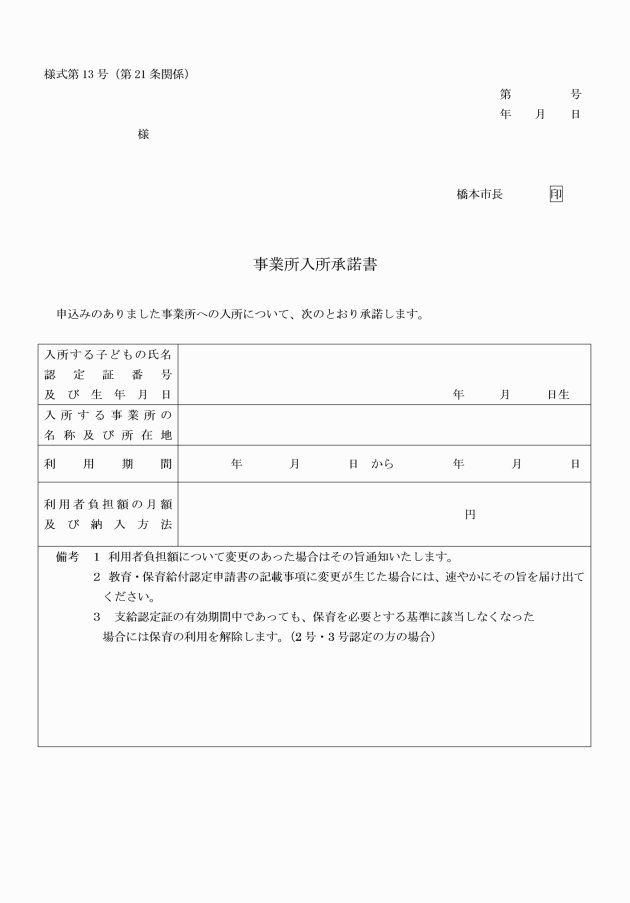

(利用者負担額に関する事項の通知)

第11条 市長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

2 市長は、前項の現況届を受け、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

2 前項において、教育・保育給付認定の変更を申請する場合は、就労状況の変化等当該申請を行う原因となった事由を証する書類を、氏名、住所等の変更の場合は、当該変更内容を証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(職権による教育・保育給付認定の変更)

第14条 市長は、法23条第4項の規定に基づき職権による教育・保育給付認定の変更の認定を行うときは、その旨を教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。

2 市長は、前2条の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合には、当該変更事項を支給認定証に記載し、これを返還するものとする。

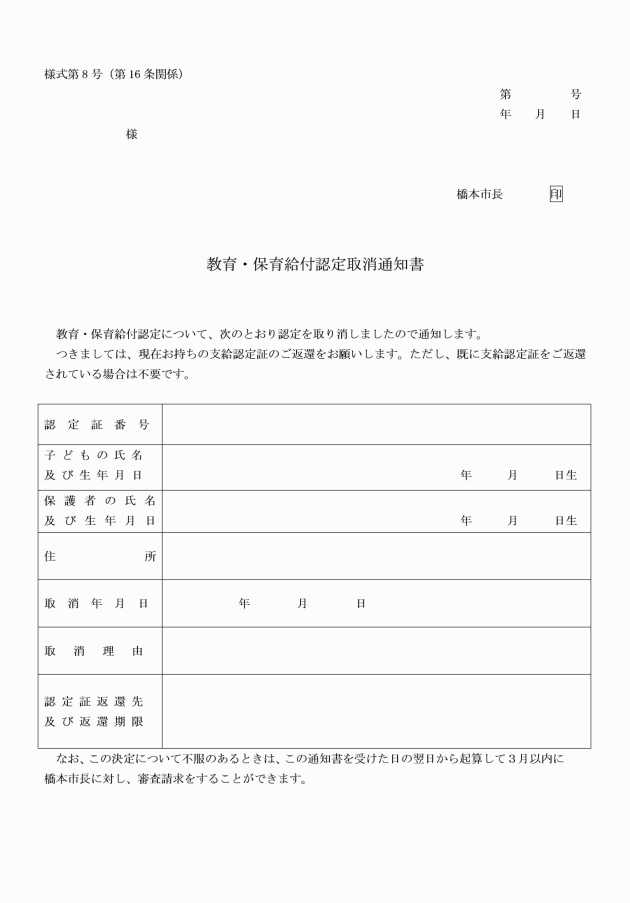

(教育・保育給付認定の取消し)

第16条 市長は、法第24条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)を教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。

2 前項の規定により、教育・保育給付認定の取消しを受けた当該教育・保育給付認定保護者は、速やかに支給認定証を市長に返還しなければならない。

第17条 削除

(支給認定証の再交付)

第18条 市長は、紛失等により教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。

2 市長は、前項に定めるもののほか、利用者負担額の算定のために必要な教育・保育給付認定保護者のいずれもの所得の状況が分かる書類など、市長が必要と認める書類がある場合、当該書類を提出させることができる。

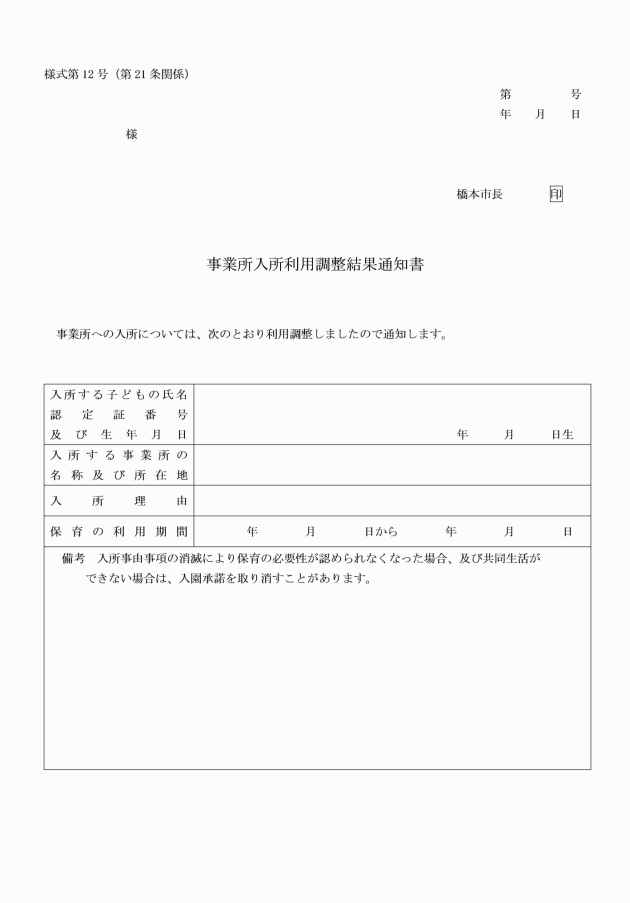

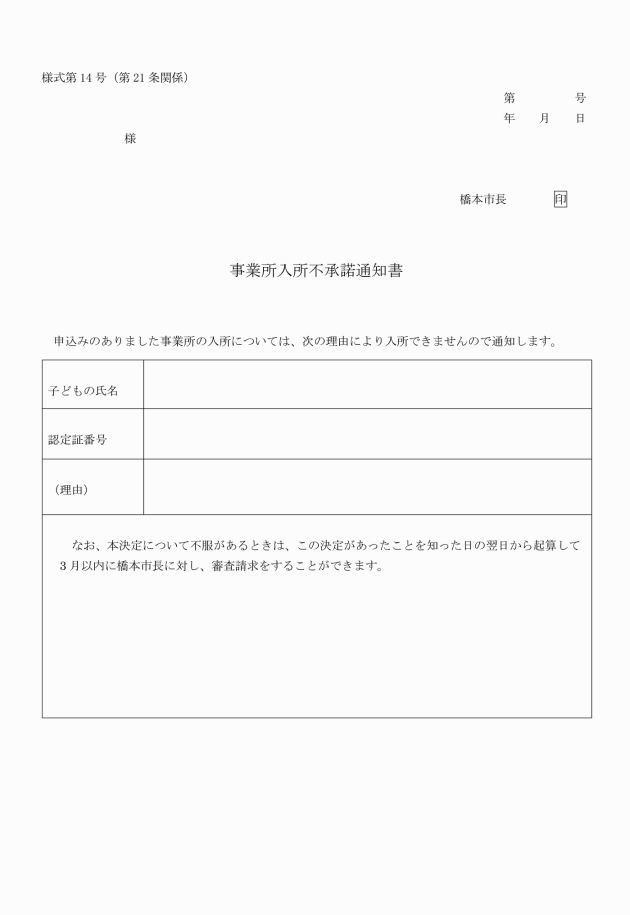

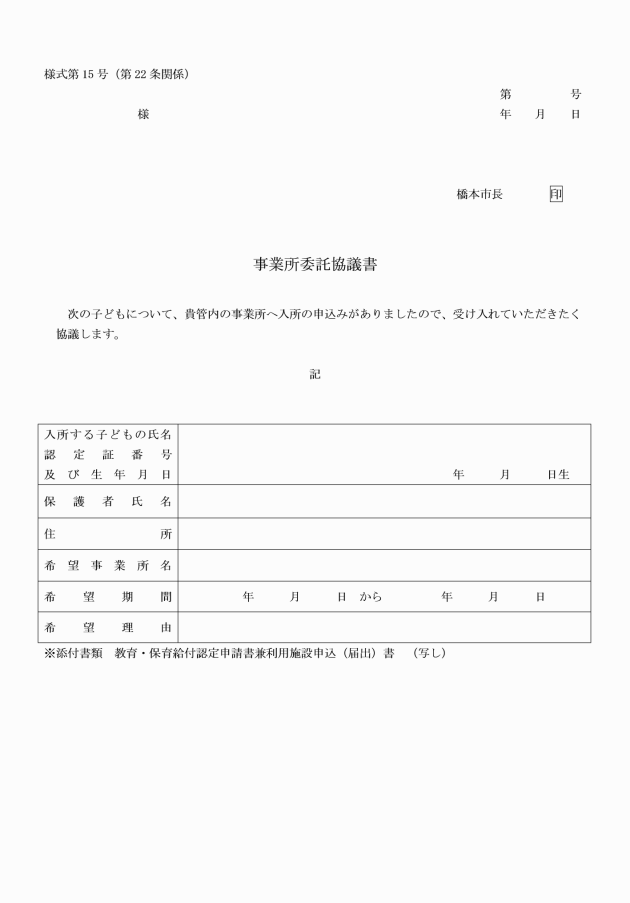

(利用調整)

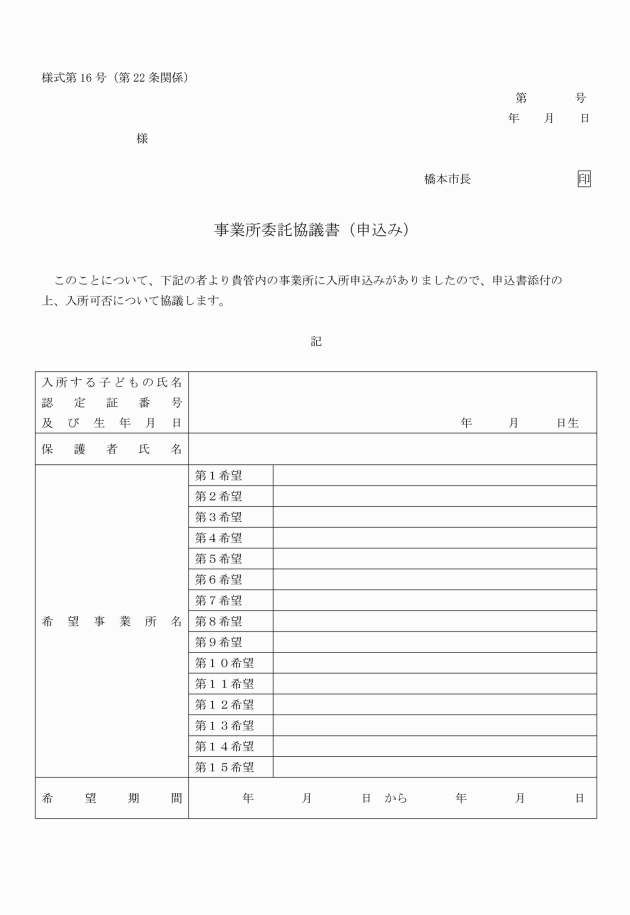

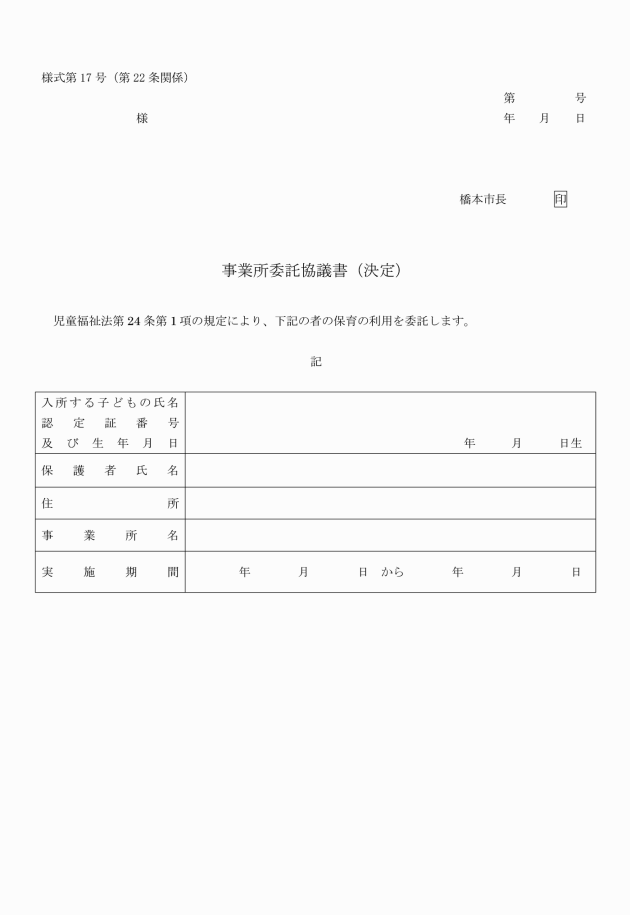

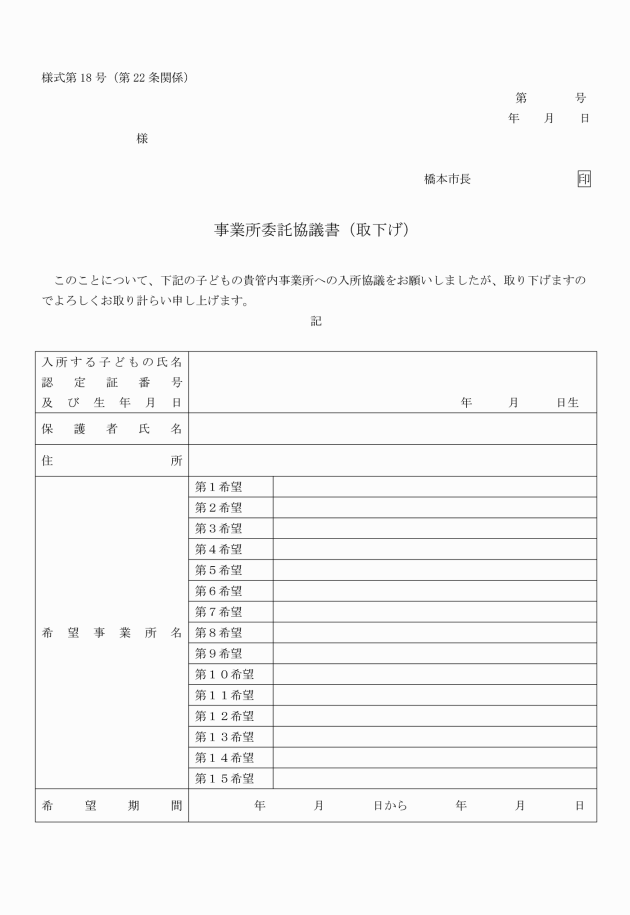

第20条 市長は、前条第1項の規定による申込書の提出があったときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づき、保育を必要とする子どもの入園等について利用調整を行わなければならない。

3 市長は、前2項における利用調整を行った場合には、必要に応じて利用可能施設等へのあっせん、要請を行うものとする。

(1) 感染症を有するとき。

(2) 心身が虚弱で保育に耐えられないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(届出の義務)

第23条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内に、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。

(1) 法第24条第1項第2号の規定に基づく、市外に転出するとき。

(2) 第13条第1項の規定による居住地、世帯構成等申請内容に変更が生じたとき。

(3) 保育を必要とする子どもを長期に欠席させ、又は退園させようとするとき。

(4) 保育を必要とする子ども又はその家族が感染症の疾病にかかったとき。

(5) その他市長が届出を必要と認める事由が生じたとき。

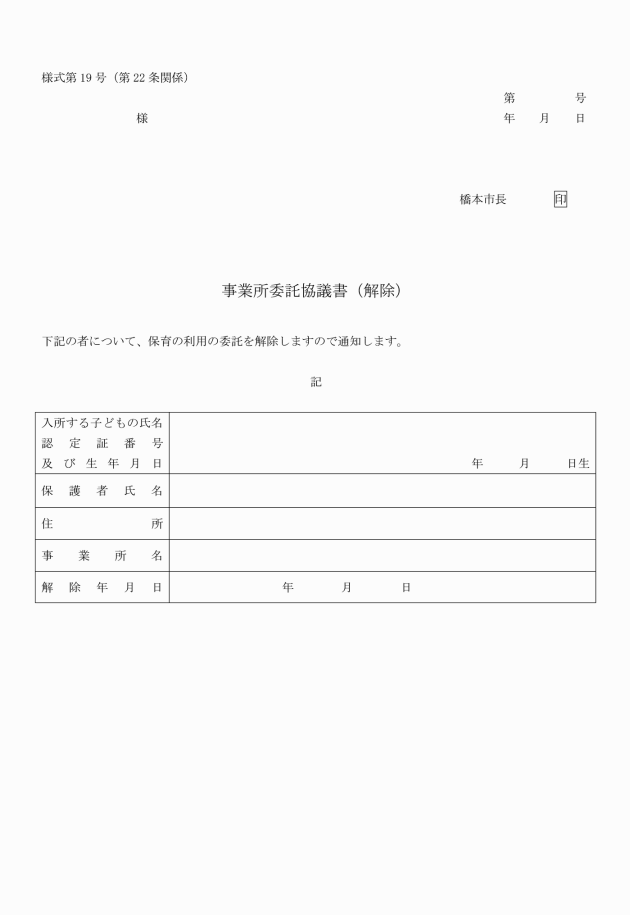

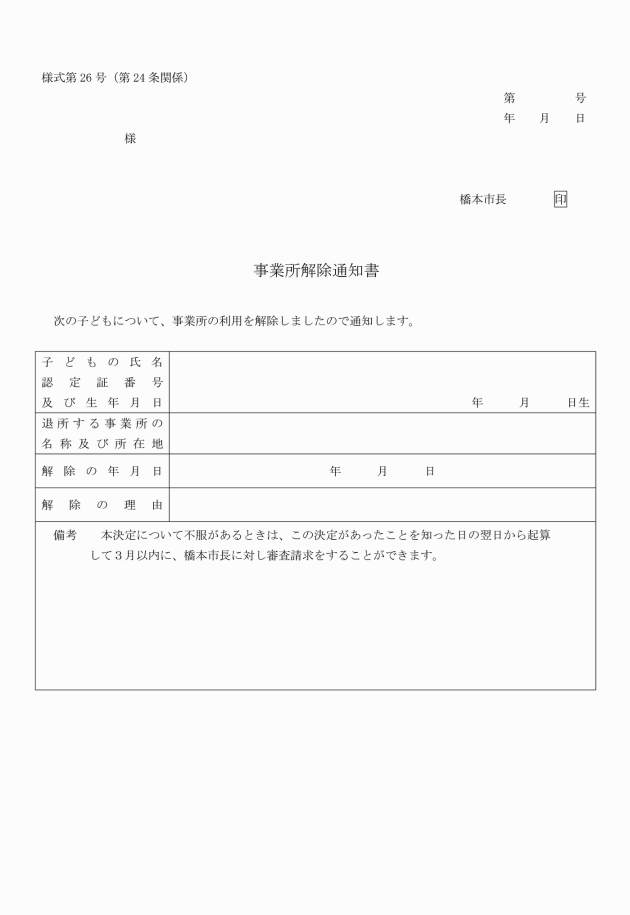

(保育利用の解除)

第24条 市長は、保育を必要とする子ども又は教育・保育給付認定保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を解除することができる。

(2) 第13条第3号の規定により、教育・保育給付認定保護者から取消申請書の提出があったとき。

(3) 1月以上無届で欠席したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(橋本市保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 橋本市保育の実施に関する条例施行規則(平成18年橋本市規則第87号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則は、施行日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの教育・保育給付認定について適用する。

附則(平成27年9月30日規則第27号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の様式第3号、様式第4号及び様式第6号、第2条の規定による改正前の様式第6号から様式第10号まで及び様式第15号、第4条の規定による改正前の様式第18号から様式第20号まで、第5条の規定による改正前の様式第1号、様式第4号及び様式第6号、第6条の規定による改正前の様式第4号の1、様式第7号の2及び様式第10号の2、第7条の規定による改正前の様式第6号、第8条の規定による改正前の様式第1号、第9条の規定による改正前の様式第3号、第10条の規定による改正前の様式第2号、第11条の規定による改正前の様式第3号、様式第5号、様式第7号及び様式第13号から様式第15号まで、第12条の規定による改正前の様式第4号、第13条の規定による改正前の様式第8号、第14条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第15条の規定による改正前の様式第2号、第16条の規定による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第6号、様式第8号、様式第9号、様式第13号、様式第16号、様式第17号、様式第19号、様式第22号、様式第25号及び様式第28号、第17条の規定による改正前の様式第1号から様式第15号まで、様式第18号及び様式第20号、第18条の規定による改正前の様式第2号及び様式第3号、第19条の規定による改正前の様式第4号、様式第14号及び様式第26号、第20条の規定による改正前の様式第4号から様式第6号までの用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年9月27日規則第33号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

附則(平成29年10月2日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年4月26日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の各規則(本則の規定により改正される全ての規則をいう。)に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和元年9月30日規則第14号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日規則第35号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月13日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年7月25日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の様式第1号の用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和5年11月27日規則第30号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

附則(令和6年8月8日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年9月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の様式第1号は、令和7年度の教育・保育給付認定に係る申請から適用する。

附則(令和7年8月4日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第9号 削除

様式第11号 削除