○橋本市公有財産規則

平成18年3月1日

規則第73号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 取得(第3条―第5条)

第3章 管理

第1節 通則(第6条―第12条)

第2節 行政財産(第13条―第15条の3)

第3節 普通財産(第16条―第22条)

第4章 処分(第23条―第27条)

第5章 台帳(第28条―第30条)

第6章 報告(第31条―第33条)

第7章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 公有財産の取得、管理及び処分について、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(1) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する公有財産をいう。

(2) 所管換 異なる会計間又は各部(これと同等のものを含む。以下同じ。)間において公有財産の所管を移すことをいう。

(3) 所属替 同一部内の課の間において、所管を移すことをいう。

(4) 用途廃止 財産の分類を行政財産から普通財産に変更することをいう。

(5) 用途変更 行政財産について、財産の分類を変更することなく当該財産の使途を変更することをいう。

(6) 課 橋本市事務分掌条例施行規則(平成18年橋本市規則第7号)第2条第1項に規定する課、室その他これに準ずるものをいう。

第2章 取得

(財産取得前の措置)

第3条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下この章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。

(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除

(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置

(代金等の支払)

第4条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、引渡を受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は市長が特に必要があると認めたものは、この限りでない。

(財産の取得等)

第5条 所管部長は、財産(物品を除く。以下本条において同じ。)の取得若しくは処分をしたとき、財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産に係る権利の移動があったときは、市長に財産異動報告をしなければならない。

3 所管課長は、前号に基づく異動があったときは、総務部長に当該財産台帳の写しを送付しなければならない。

第3章 管理

第1節 通則

(管理上の注意)

第6条 公有財産は、常に良好な状態において管理し、適正かつ効率的に運用しなければならない。

(財産管理事務の分掌)

第7条 行政財産の管理の事務は、当該行政財産を所管する部長の監督の下に事務又は事業に使用する課が分掌する。

(1) 取壊しのため用途を廃止したものは、取壊し後の利用計画による所管課

(2) 法第238条第1項第2号から第8号までに規定する財産は、当該財産の取得に関する事務を分掌する課

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が指定する普通財産は市長が指定する課

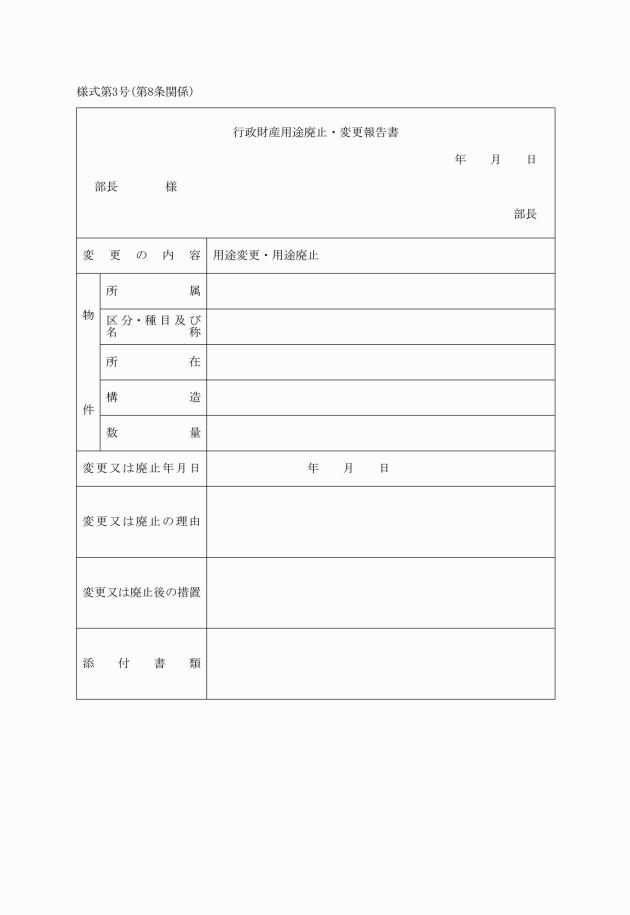

(所管換)

第8条 公有財産の所管換が行われるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。

2 公有財産の所管換をするときは、行政財産用途廃止・変更報告書(様式第3号。以下「変更報告書」という。)に次に掲げる事項を記載し、財産台帳及び関係図面を添付して、当該公有財産を引き継がなければならない。

(1) 所管換をしようとする公有財産の明細

(2) 所管換をしようとする理由

(3) 前2号に定めるもののほか、必要と認められる事項

(所属替)

第9条 前条の規定は、当該公有財産の所属替をする場合について準用する。

(用途廃止)

第10条 行政財産の用途を廃止しようとするときは、変更報告書に次に掲げる事項を記載し、関係図面を添付して、当該普通財産として引き継がなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする行政財産の明細

(2) 用途を廃止しようとする理由

(3) 用途廃止の期日

(4) 前3号に定めるもののほか、必要と認められる事項

(1) 用途廃止をした後、新たな用途に供するまでの短期間、当該財産を管理する必要があるとき。

(2) 取壊し又は撤去の目的で当該行政財産の用途を廃止したとき。

(3) 再び行政財産としての利用計画があるとき。

(用途変更)

第11条 前条の規定は、当該行政財産の用途変更をする場合について準用する。

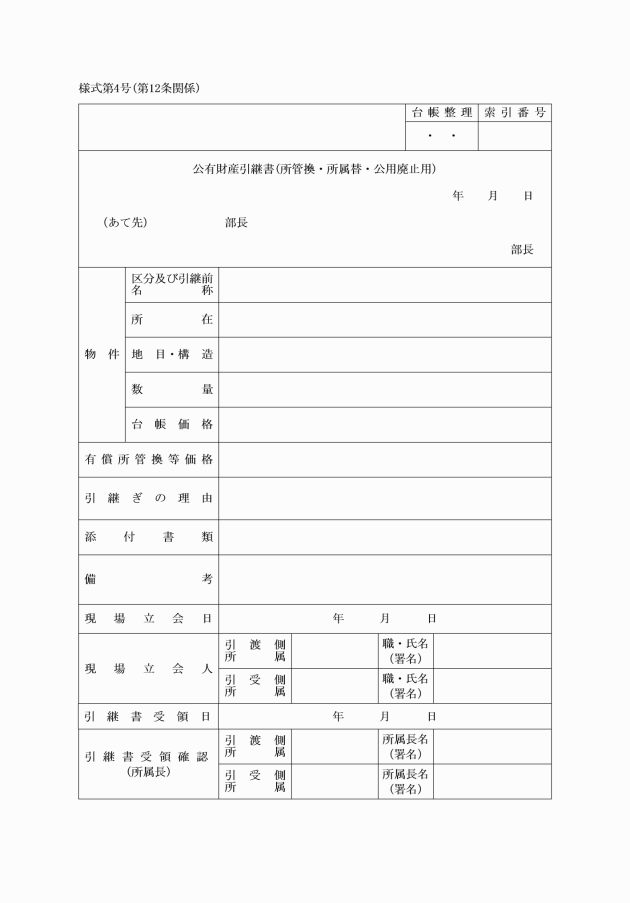

(公有財産の引継)

第12条 所管換、所属替、用途廃止、公用使用等により公有財産の引継ぎをする場合は、引継ぎをしようとする者にあっては公有財産引継書(様式第4号)及び関係書類を、引継ぎを受けようとする者にあっては公有財産引継書をそれぞれ相互に交付しなければならない。

第2節 行政財産

(行政財産の許可)

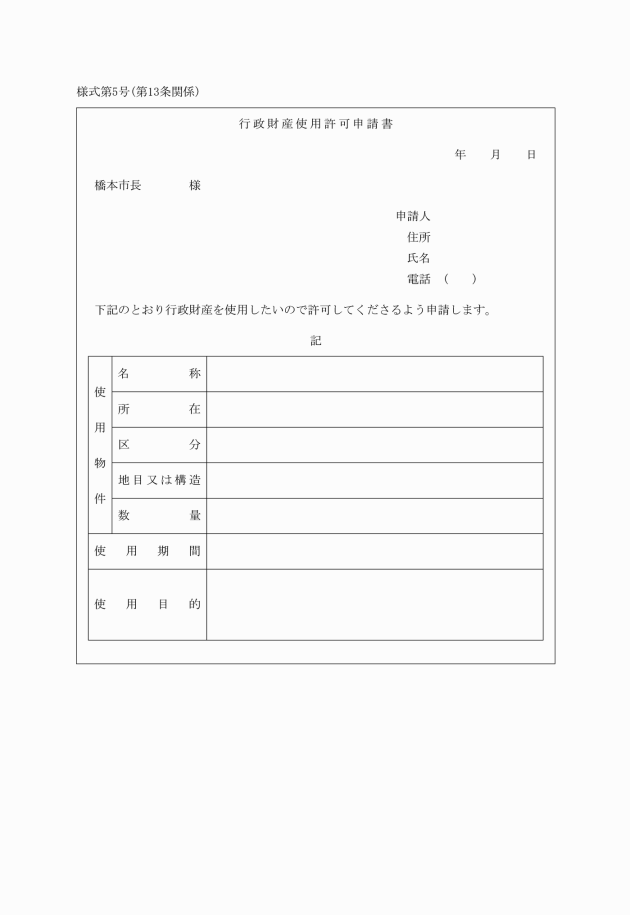

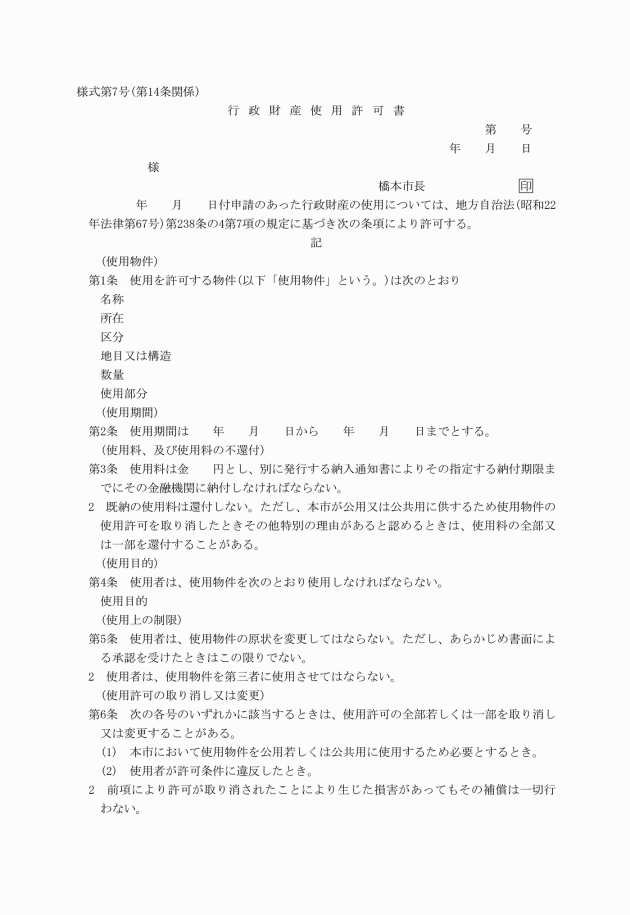

第13条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の4第7項の規定に基づき、使用を許可することができる。

(1) 直接又は間接に本市の便宜となる事業又は施設の用に供する場合

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要があると認められる場合

(3) 電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用させる場合

(4) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として短期間使用させる場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めた場合

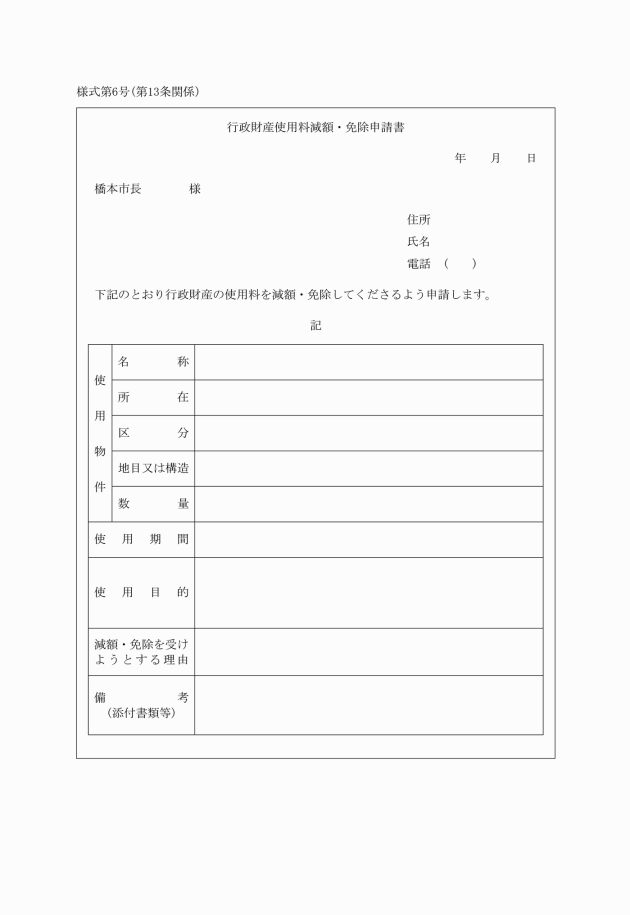

3 行政財産使用料の減額又は免除を受けようとするときは、行政財産使用料減額・免除申請書(様式第6号)を提出させるものとする。

(行政財産の使用許可をすることができない場合)

第13条の2 行政財産は、自己又は自社の役員又はその支店若しくは営業所等の代表者、その他実質的に関与している者が次の各号のいずれかに該当する場合、使用を許可することができない。

(1) 暴力団員(橋本市暴力団排除条例(平成23年橋本市条例第27号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という。)であると認められる者

(2) 暴力団(暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められる者

(4) 暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の活動、維持運営に協力し、若しくは関与していると認められる者

(5) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(6) 暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当に利用するなどしていると認められる者

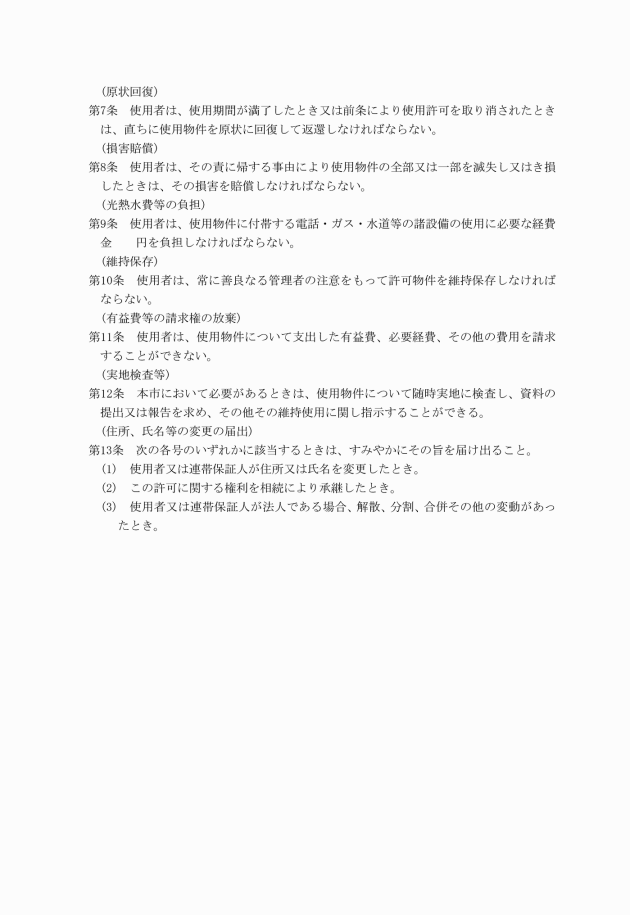

(1) 使用者

(2) 使用財産

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 使用上の制限

(7) 使用許可の取消権又は変更権の留保

(8) 使用財産の原状回復義務

(9) 財産使用上の賠償義務

(10) 光熱水費の負担方法

(11) 遅延損害金

2 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱の設置等その他使用許可の期間を1年以内とすることが著しく実情に即さないと認めるときは、5年以内とすることができる。

3 前項の期間は、これを更新することができる。

(使用財産の現状変更等)

第15条 使用許可済の行政財産において現状変更をしようとする者があるときは、その者は使用行政財産を変更しようとする内容の書類を提出して市長の許可を得なければならない。

2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なくその行政財産の引渡を受けるものとする。

(行政財産の貸付料)

第15条の3 行政財産の貸付料は、法第237条第2項の規定により、適正な対価と認められる額(時価)とする。

第3節 普通財産

(1) 建物の所有を目的とし、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき 50年

(2) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地借家法第24条に規定する事業用借地権を設定して、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき 20年

(3) 前2号を除くほか、建物所有の目的で土地及び土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき 30年

(4) 臨時設備の設置その他一時使用のため土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき 1年

(5) 前各号を除くほか、土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき 20年

(6) 一時使用のため建物を貸し付けるとき 1年

(7) 借地借家法第38条に規定する期間の定めがある建物の賃貸借により、建物を貸し付けるとき 3年

(8) 前2号を除くほか、建物を貸し付けるとき 3年

(9) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付けるとき 1年

(普通財産の貸付けをすることができない場合)

第16条の2 第13条の2の規定は、普通財産の貸付けについて準用する。

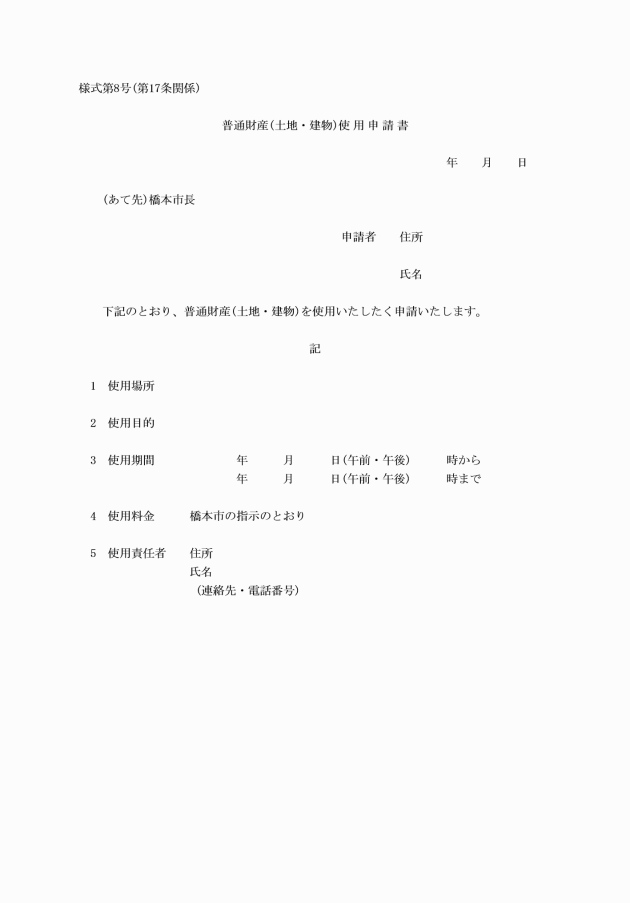

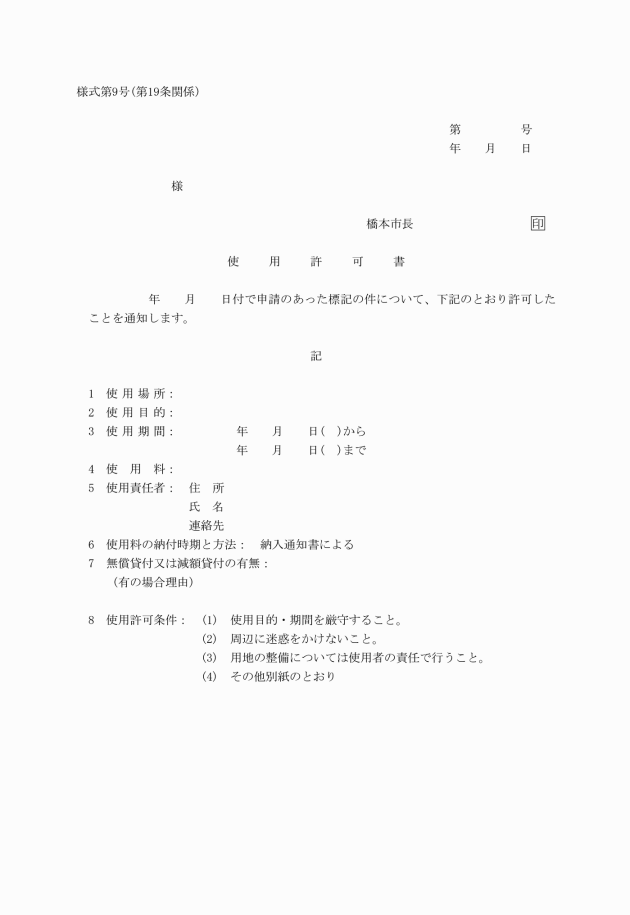

第17条 普通財産を借り受け、使用しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、市長に普通財産(土地・建物)使用申請書(様式第8号)により申請しなければならない。

2 前項の申請に基づき貸し付けを行うときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、契約書案、関係図面その他必要と認められる書類を添付して、決裁を受けなければならない。

(1) 使用する普通財産の場所

(2) 使用目的

(3) 使用期間

(4) 貸付料の額及び当該貸付料の額の算出根拠

(5) 使用責任者の住所及び氏名

(6) 貸付料の納付の時期及び方法

(7) 無償貸付又は減額貸付をするときは、その理由及び根拠

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(1) 遅延利息

(2) 第20条の規定による転貸等の禁止

(3) 法第238条の5第4項の規定による契約解除権の存在する旨

(4) 法第238条の5第6項の規定による契約解除権の存在する旨

(5) 契約内容に違反した場合において解除権の存在する旨

(6) 契約更新の要領

(7) 原状変更の取扱い

(8) 有益費及び必要費の請求権の放棄

(10) 前各号に掲げるもののほか、貸付けについて必要とする事項

(貸付料)

第18条 普通財産の貸付料は、市長が別に定める基準により算定した額とする。

(無償貸付又は減額貸付)

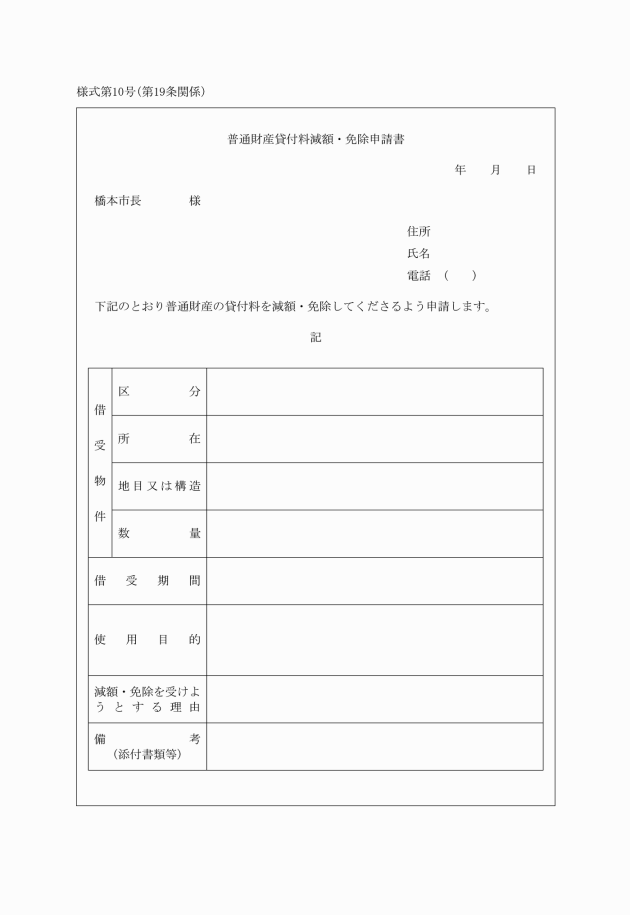

第19条 橋本市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年橋本市条例第79号)第4条に該当する場合は、普通財産の無償貸付又は減額貸付とすることができる。

3 貸付料の減額又は免除を受けようとする者は、市長に普通財産貸付料減額・免除申請書(様式第10号)により申請するものとする。

4 貸付料を減額する場合は、前条の規定による貸付料の額の5割を超えない範囲内とする。ただし、橋本市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条第2号に該当する場合であって、使用の目的に供し難い面積の割合等合理的な算定方法により、5割を超えて減額することが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。

(転貸等の禁止)

第20条 普通財産を貸し付けしたときは、次に掲げる行為を禁止するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合はこの限りでない。

(1) 借受財産を転貸し、又は借り受けによる権利を譲渡すること。

(2) 借受財産の使用目的又は用途その他形質を変更すること。

(借受人の原状回復義務)

第21条 貸付期間が満了し、又は契約の解除により貸付財産の返還を受ける場合においては、期間を指定して、借受人において自己の費用で当該財産を原状に回復させるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第22条 借受人の責に帰すべき理由により貸付財産を滅失し、又はき損したときは、直ちにその損害を賠償させるものとする。

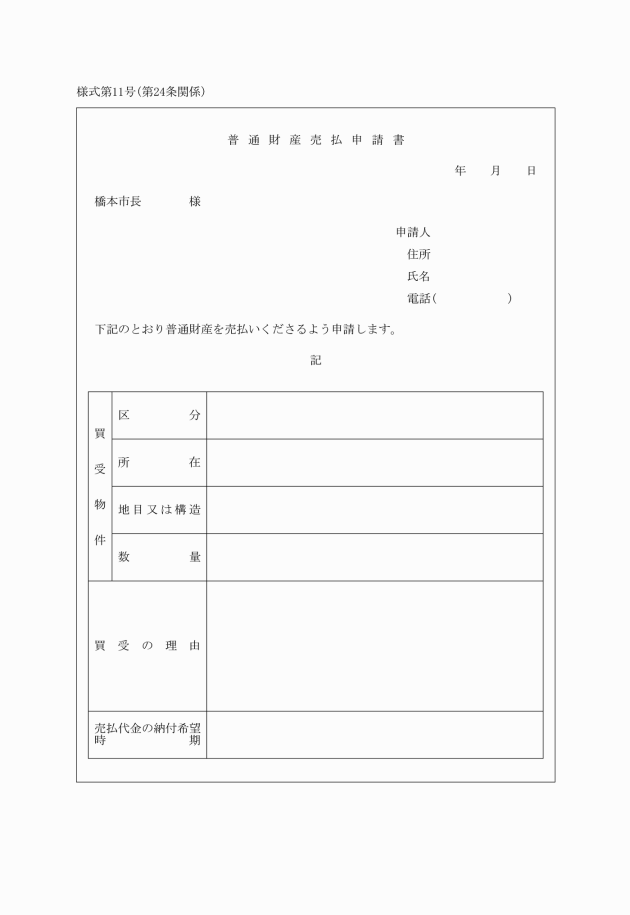

第4章 処分

(1) 法第238条第1項第2号から第7号までに規定する財産の処分 当該公有財産の管理に関する事務を分掌する課

(2) 新営工事に伴い支障となる公有財産の除却 当該新営工事を主管する課

(3) 建物の除却 除却前の管理に関する事務を分掌する課又は除却後の計画を有する課

(4) 土地又は建物の処分を伴わない工作物及び立木の処分(前号の除却に伴って除却する場合を含む。) 処分前の管理に関する事務を分掌する課

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する普通財産の処分 市長が指定する課

(普通財産の処分をすることができない場合)

第24条の2 第13条の2の規定は、普通財産の売り払い、交換又は譲与について準用する。

(処分時の用途指定)

第25条 普通財産を売り払い、その他の方法により処分する場合において、市長がその用途を制限する必要があると認めるときは、次に掲げる事項について特約しなければならない。

(1) 指定する用途及びその変更に関すること。

(2) 指定する用途に供しなければならない期日及び期間並びにその変更に関すること。

(3) 指定する用途に違反した場合の契約解除及び市長が必要と認める場合の買戻特約に関すること。

(4) 契約を解除する場合における財産の返還、返還金の利息及び違約金に関すること。

(5) 契約の解除及び買戻権の行使をする場合の有益費等の取扱いに関すること。

(6) 実地調査その他市長が必要と認める事項

(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)

第26条 普通財産の売払代金又は交換差金について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の4第2号の規定により延納の特約をする場合における利率は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を準用する。

2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を提供させなければならない。ただし、普通財産の譲渡を受けた者が、国又は他の地方公共団体であるときは、担保を提供させないことができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 土地

(4) 家屋

(5) 前各号に掲げるもののほか、確実と認める担保

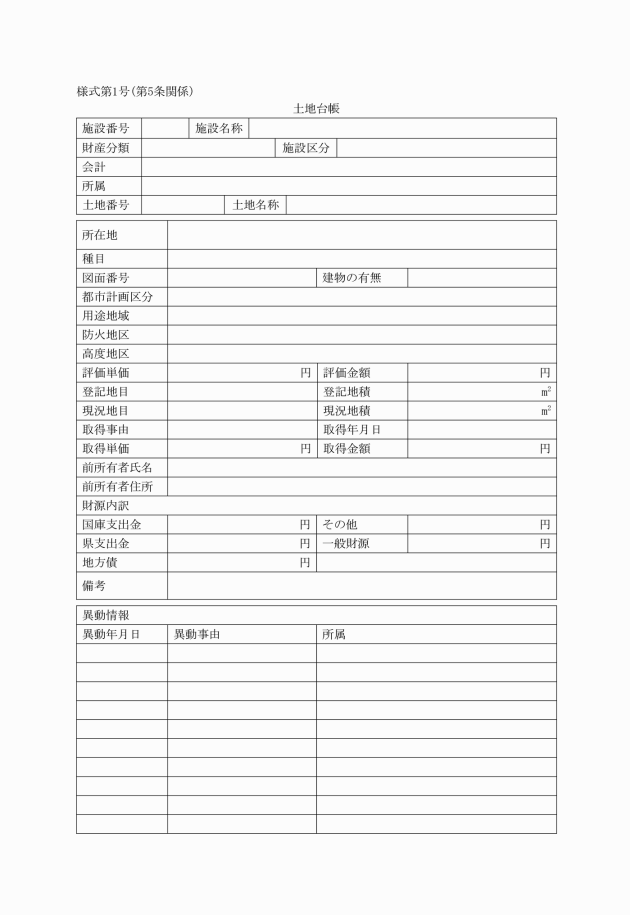

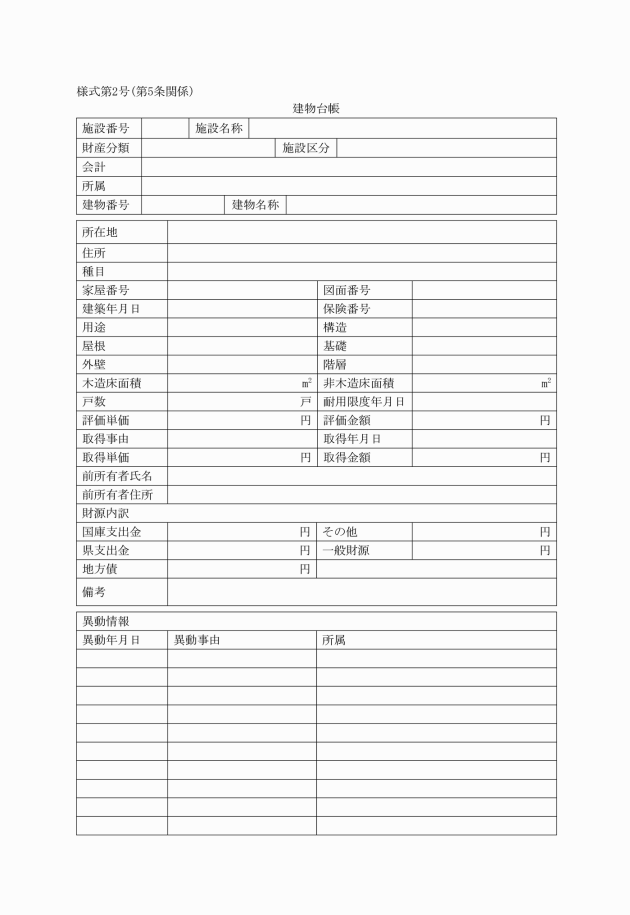

第5章 台帳

(台帳の保管・整理)

第28条 総務部長は、法第238条第1項の項目ごとに、次に掲げる事項を記載した財産台帳を保管し、整理しておかなければならない。

(1) 区分及び分類

(2) 所属・用途及び所在

(3) 種目及び数量

(4) 価格

(5) 得喪変更の年月日及び理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 公有財産を所管する部長は、その所管する課長に対して、前項に規定する財産台帳の副本を保管し、異動の都度整理させておかなければならない。

(台帳価格)

第29条 財産台帳に登録すべき価格は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 買い入れ、新築、収用その他有償取得に係るものについては、買入価格、建築価格、補償金額その他の取得価格

(2) 法第238条第1項第6号に規定する有価証券は、額面金額

(3) 法第238条第1項第7号に規定する出資による権利は、出資金額

(証拠書類による登録)

第30条 財産台帳に公有財産に関する権利の得喪変更を記載するときは、次に掲げる証拠書類によらなければならない。

(1) 買い入れ、寄附、譲与、売却及び交換に係るものは、決裁済文書、通知書又は契約書及び評価調書

(2) 所管換え、所属替え及び用途廃止に係わるものは、引継書

(3) 工事の完成によるものは、通知書又は工事関係書類

(4) 公有財産の滅失、損傷その他前3号に掲げる理由以外の理由による異動に係わるものは、その関係書類

2 前項の証拠書類並びに関係図面及び登記又は登録済を証する書類は、目録を付して区分整理し、財産台帳の登録年月日を記載し、及び編さんし、保存しなければならない。この場合において処分に係るものは、当該処分の日から10年間保存するものとする。

第6章 報告

(異動報告)

第31条 公有財産を所管する課長は、毎年3月31日現在においてその増減及び現在高の報告書を作成し、それぞれ4月30日までに総務部長に報告しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により送付を受けた報告書に基づき、財産に関する調書を作成し、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(損害報告)

第32条 公有財産を所管する課長は、その管理に属する公有財産が、天災地変その他の事故により滅失又は損傷を受けたときは、市長に報告をしなければならない。

(許可及び貸付けの報告)

第33条 公有財産を所管する課長は、目的外使用の許可をした場合又は当該公有財産を貸し付けた場合(貸付け以外の方法により使用させている場合を含む。)は、毎年3月31日現在における貸付け等の状況に関する報告書を作成し、それぞれ4月30日までに会計管理者に報告しなければならない。

第7章 雑則

(補則)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の橋本市財務規則(昭和39年橋本市規則第7号)又は高野口町財務規則(昭和40年高野口町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成19年3月7日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年2月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年12月22日規則第34号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

附則(平成26年3月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日規則第30号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年9月17日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。